Effets sur la Principauté de Monaco

par

SEISME LIGURE DU 23 FEVRIER 1887

MONACO - MONTE-CARLO

Superficie : 197 ha - Alt. : 0 à 161 m.

Latitude : 43° 43’ 49 Nord - Longitude : 7° 25’ 36 Est

Population : 1 200 habitants en 1867 – 31 987 habitants en 2002

Détail : 15 000 hab. Monte Carlo – 12 200 la Condamine – 2 000 hab Fontvieille – 1 150 Monaco

Les archives sur le séisme du 23 février 1887 dans la Principauté ont été exploitées pour la première fois par le sismologue de Monaco, M. Philippe Mondielli, cela dans le cadre de la préparation d’une thèse de Doctorat soutenue avec succès en novembre 2005 [1]. Cette analyse a pu se réaliser grâce au service des archives du Palais Princier. L’inventaire des dégâts connus a permis de visualiser la répartition des dommages à travers la ville, et d’essayer d’en expliquer les causes notamment pour les zones les plus touchées. Elle a permis également de définir sur des éléments concrets l’intensité macrosismique exacte atteinte lors de ce séisme.

P. Mondielli souligne que le tremblement de terre de 1887 est le seul séisme majeur pour lequel nous avons la certitude de dégâts occasionnés au bâti monégasque.

Évolution urbanistique de la Principauté

Philippe Mondielli a tout d’abord retracé l’évolution urbaine à travers les siècles, en tenant compte de la typologie constructive des bâtiments et aussi de leur vétusté. Cette démarche est indispensable pour mieux comprendre les effets du tremblement de terre sur le bâti.

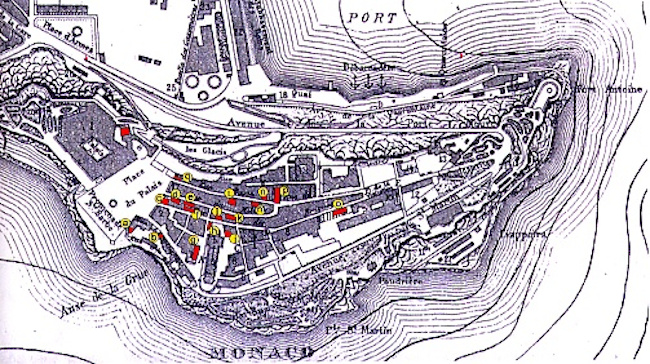

1 - Le Rocher

Mondielli explique qu’au début du XVIe siècle la ville se développa progressivement. Elle s’étendait de l’actuelle limite Est de la Place du Palais jusqu’au niveau de l’actuelle place de la Mairie. Les maisons de cette époque avaient un étage au maximum. Au XVIIe siècle l’extension spatiale reste la même mais un étage est fréquemment ajouté. La chapelle de la Miséricorde est construite en 1639. Seuls les bâtiments de l’hôtel des monnaies (mitoyen à l’actuelle Mairie) et la fonderie générateurs de nuisances sonores prennent place en limite Est de la ville.

Jusqu’au XVIIIe siècle, la ville ne s’étend pas géographiquement mais son extension continue à se faire verticalement avec des surélévations. C’est à partir de 1850 que la partie Est du Rocher se développe progressivement avec l’école des filles, l’établissement des frères des écoles chrétiennes, l’hôtel Dieu, la chapelle et le Collège de la Visitation.

En 1887 le secteur urbanisé du Rocher englobe le Palais, l’ancienne et la nouvelle ville. La vieille ville est composée d’un ensemble de maisons mitoyennes de deux à trois étages environ séparées par des ruelles étroites.

La nouvelle ville est le quartier situé immédiatement à l’Est. Il est délimité par la ligne Nord-Sud chapelle de la Miséricorde – actuelle Mairie. Ce sont de vastes bâtisses qui ont, en 1887, moins de trente ans âge. Le Rocher de Monaco présente donc la même extension spatiale de l’urbanisation qu’aujourd’hui [1].

des maisons qui ne dépassaient pas deux à trois étages.

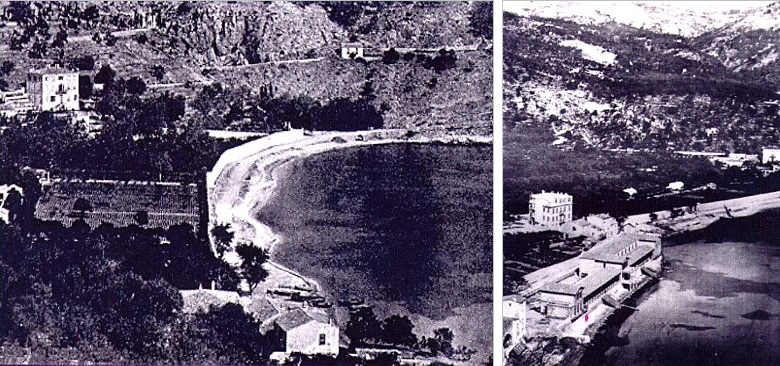

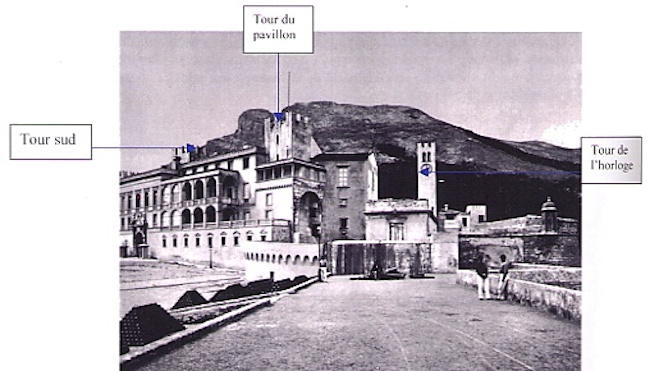

(Photo : Cl.Miguel Aleo, Archives du Palais Princier de Monaco, ancienne coll. Christian Burle. Reprod. Sylvie Ruau)

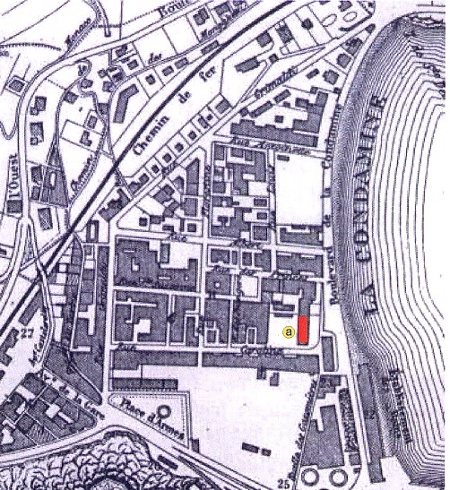

2 - La Condamine

Au pied du Rocher, le secteur de la Condamine entoure le port. Selon Mondielli ce quartier a vu son urbanisation se développer après le traité franco monégasque de 1861 qui assure la souveraineté de Monaco et surtout avec l’arrivée du chemin de fer le 28 décembre 1867. Cette étape fut décisive pour l’ouverture de la Principauté sur le monde extérieur et de son économie sur un tourisme de qualité.

En une trentaine d’années la Condamine s’est considérablement urbanisée. En 1887, la plupart des maisons avaient moins de trente ans. L’édification du quartier de la Condamine s’est faite en même temps que celle de la nouvelle ville sur le Rocher de Monaco. Dès les années 1880, des maisons de plusieurs étages étaient construites en bordure de falaise comme par exemple dans le vallon Sainte Dévote [1].

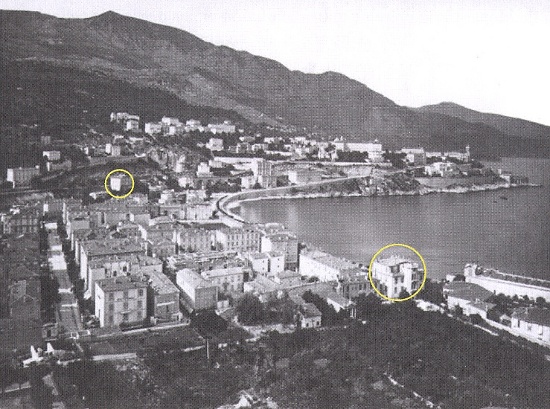

(Source : (Philippe Mondielli)

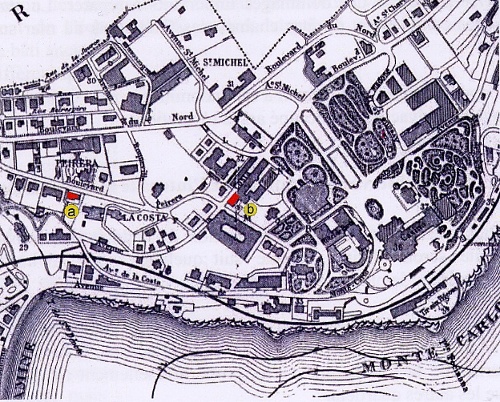

3 - Monte Carlo

Le quartier de Monte-Carlo présentait une urbanisation moins dense que celle de la Condamine. Toutefois de vastes bâtisses et de nombreuses villas avec jardins sont déjà construites autour du Casino.

Les maisons les plus anciennes sont composées de moellons maçonnés, de pierres non taillées ou travaillées au marteau. Les murs ont en moyenne une épaisseur de 60 cm à la base et de 40 cm dans les parties hautes des maisons. Les planchers ont des ossatures en bois et les façades étaient badigeonnées de lait de chaux grasse teintée [1].

Les autres quartiers

Les quartiers de Fontvieille, du Larvotto et du Sporting construits sur des terre-pleins n’existaient pas à l’époque. L’urbanisation de l’époque se limitait donc aux quartiers édifiés sur des terrains naturels [1].

Le tremblement de terre en Principauté

La presse écrira que Monte Carlo et Monaco n’ont pas eu à souffrir autant que Menton et Nice. Cependant, le scénario reste le même partout, lors de la première secousse les habitants effrayés se sont précipités dans les rues et s’y sont installés.

Des tables ont été dressées sur les terrains vagues, mais aussi dans le grand jardin de l’hôtel Beau-séjour et sur la place même du Casino. De nombreux étrangers ont bouclé leurs malles et sont partis en toute hâte. Le Baron de Rothschild a préféré pour sa sécurité louer un wagon-lit des P.L.M., afin d’y passer la nuit [2].

Le gouvernement de Monaco a fait demander au 111ème de ligne, des tentes pour faire camper les habitants [3].

Il prit aussi différentes dispositions pour assurer l’ordre et la sécurité publique. C’est ainsi que les cafés et tous les magasins en général ont été autorisés à tenir ouvert toute la nuit afin d’éviter aux habitants de rester dans la rue [2].

D’une manière plus humaine, le propriétaire de l’hôtel d’Angleterre, a fait construire, à ses frais, une tente spacieuse sur un terrain vague près de la mer, et a offert les plus empressés soins et un bon feu à bon nombres de personnes épouvantées et sans asile [4].

Le journal de Monaco apporte davantage de précisions et décrit très bien la situation. "Trois secousses successives, en moins de dix minutes, ont ébranlé violemment le sol. Certaines maisons, notamment celles à plusieurs étages, ont été terriblement remuées surtout dans leur partie supérieure où, en raison de l’élévation, les oscillations se montraient plus fortes. Les habitants, surpris, se sont de suite précipités dans les rues. La Principauté en était quitte pour des dégâts matériels relativement insignifiant : crevasses à quelques maisons, chutes de cheminées, de balcons et de corniches et couronnements. Vers huit heures et demie, une quatrième secousse assez forte vient encore épouvanter la population. Craignant de nouveaux tremblements, les locataires des habitations à plusieurs étages, n’osant plus rentrer chez eux, prennent le partie de passer la journée dehors – seuls, ceux qui demeurent au rez-de-chaussée.

On se décide d’établir des campements pour la nuit. La place du Palais, la place d’Armes, le terrain des héritiers Blancs, rue Louis, la Place du Casino, tous les endroits un peu vaste, se couvrent dans la soirée de tentes et de baraques.

Une commission composée du personnel et du Comité des Travaux Publics, a successivement examiné les habitations crevassées ordonnant les mesures immédiates à prendre pour leur consolidation, ou leur évacuation si elles n’offraient plus assez de sécurité. Ces dernières sont au nombre de quatre, encore leur évacuation a-t-elle été seulement une précaution en vue d’oscillations à venir" [5].

Le Prince Charles III absent de la Principauté

Le jour du tremblement de terre le Prince Charles III était souffrant et se reposait en France dans son château de Marchais à Laon dans le département de l’Aisne. Dès qu’il apprit la nouvelle, il envoya à sa place son fils Albert prince Héréditaire, celui qui deviendra plus-tard Albert Ier surnommé le « Prince Savant » ou le « Prince Navigateur ». Albert arriva dans la Principauté de Monaco, le lundi 28 février au soir soit cinq jours plus tard. Ainsi, il n’aura pas vu l’état de la Principauté au moment du séisme. Néanmoins peu après son arrivé il s’empresse de visiter la Principauté en divers points [5].

Effet du séisme sur le Rocher

D’une manière générale la presse apporte très peu d’informations sur les effets du séisme sur le bâti. Heureusement les travaux de Mondielli complètent ce manque. Il indique que sur le Rocher, la plupart des maisons présentèrent des dommages dont certains furent sérieux. La Commission des Travaux Publics recommanda pour ces maisons la mise en place de chaînage dont certains à tous les étages, des poses de tirants transversaux, des remaniements de toits et des réparations de cloisons. Toutefois, l’ensemble de ces maisons restèrent habitables, seules les deux maisons en face du chevet de la Cathédrale et la caserne des gardes furent évacuées pour la réalisation d’importants travaux [1].

A propos de cette caserne, la presse rapporte qu’elle a été lézardée en plusieurs endroits et menace ruine. A l’intérieur, les cloisons s’écroulèrent [2] et quelques soldats furent blessés [6].

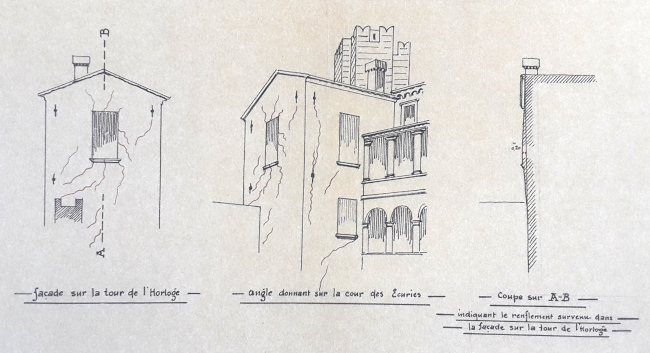

Le Palais a lui aussi été touché, le rapport des visites du 25 février 1887 témoigne avec précision des nombreux dégâts occasionnés par le tremblement de terre. De nombreuses fissures plus ou moins importantes sont apparues dans de nombreuses pièces. Le rapport d’époque note que les dégâts croissent du sud au nord. C’est en effet la tour du pavillon et l’aile nord du Palais qui ont été le plus touchées. Des chaînages ont été réalisés dans la majorité des pièces de l’aile nord et cela sur les deux étages. Les plafonds ont été repensés et refaits. La tour du Pavillon lézardée a dû être chaînée sur ses quatre faces [1].

Le rapport mentionne toutefois que certains défauts de construction étaient déjà présents et ont rendu l’ensemble plus fragile aux secousses.

Dans les mois qui ont suivi cette secousse les réparations changeront l’aspect extérieur du Palais avec notamment une "reconstruction" de la tour sud. La tour nord dite du pavillon perd sa dénomination puisque dorénavant le pavillon est hissé sur la nouvelle tour sud. Le nouvel ensemble architectural en pierre blanche de la Turbie, à l’entrée des petits quartiers qui bordent la tour du pavillon et de l’horloge, a été reconstruit quelques mois après le séisme [1].

(Réalisé par Philippe Mondielli)

(Archives du Palais princier de Monaco (C1 / 6/5) - Cl. Geoffroy Mouffet)

l’horloge subirent, avec l’aile nord, les dégâts les plus importants.

(Source : Philippe Mondielli)

Effet sur le quartier de la Condamine

Les dégâts dans le quartier de la Condamine sont beaucoup moins importants, seule la maison Borghini au boulevard de la Condamine a été touchée. Le mur donnant sur la cour intérieure avait dû être chaîné sur plusieurs niveaux [1].

La presse mentionne que des crevasses ont été observées aussi sur le clocher de la chapelle de l’Annonciade, l’une des plus ancienne chapelle de la Principauté. Aux Palmes, la caserne des employés du chemin de fer a été évacuée, elle menasse ruine elle aussi [2].

(D’après Philippe Mondielli)

Effet sur Monte-Carlo

Peu de dégâts à Monte Carlo, seule la villa sans souci située boulevard Peirera et l’hôtel des Colonies ont été touchés.

L’occupation de la villa sans souci fut interdite jusqu’à ce que les réparations aient été effectuées. La toiture et les cloisons de l’hôtel des Colonies subiront des réparations, et la portion de l’attique longeant l’avenue de la Costa devront être démolie ou consolidée [1].

(D’après Philippe Mondielli)

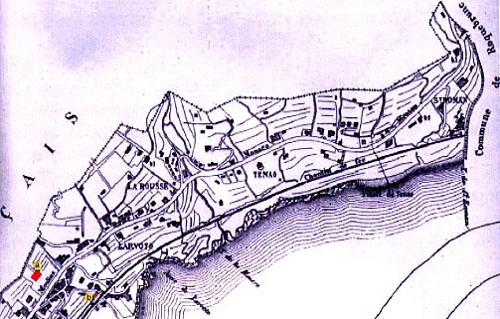

Effet sur le quartier Saint-Roman

La villa des Roses présentait, d’après la Commission des Travaux Publics, des dommages très graves. De ce fait, la maison avait dû être évacuée.

La maison Imperty présentait des dommages importants à réparer. Le Rez-de-chaussée, le premier étage et les combles ont dû être chaînés, les fondations du mur sud reprises et les cloisons réparées.

La caserne des carabiniers de Saint-Roman a été endommagée dans le mur sud et dans la cage d’escalier. L’étage a été évacué et réoccupé après réparations [1].

(D’après Philippe Mondielli)

Synthèse des dégâts observés

C’est le Rocher de Monaco qui présenta le plus de dégâts. Les autres quartiers ont été touchés par ce séisme mais dans une moindre mesure puisque juste quelques maisons ont souffert. Le quartier de la Condamine a été proportionnellement au nombre d’habitation, moins touché que les autres quartiers.

Dans les secteurs de la Condamine de Monte-Carlo, de Saint-Roman ainsi que le secteur Est du Rocher de Monaco, la plupart des maisons avaient moins de trente ans lors du séisme de 1887. Elles ont le même nombre d’étages et la même méthode de construction que celles endommagées dans la vieille ville, cependant elles ont été bâties en une seule fois avec des matériaux forcément plus récents.

Les dégâts occasionnés au bâti ne font état d’aucune destruction, mais parfois de larges lézardes ont nécessité l’évacuation des bâtiments. Ils ne devaient pas cependant être trop sévères puisqu’ils ont pu, à l’époque, être réparés ou consolidés. Seules certaines parties du Palais ont été réparées, dans un premier temps, puis dans les mois qui suivirent reconstruites (tour sud et petits quartiers).

Sur le Rocher (…), c’est la vieille ville reconstruite au XVIe siècle qui a été la plus touchée (zone comprise entre la place du Palais et la Mairie). Les bâtiments situés dans la partie Est du Rocher et qui ont moins de 30 ans d’âge (comme ceux des quartiers de la Condamine et de Monte-Carlo) n’ont pas été touchés, de même que la cathédrale qui fut édifiée au cœur de la vieille ville en 1874.

Bref, ce sont les maisons les plus vétustes présentant des surélévations qui ont été principalement endommagées [1].

Classification utilisées dans l’échelle EMS 98

Le bâti monégasque était composé de deux types de constructions :

type A : constructions en pierre tout venant, moellon brut ;

type B : constructions mixtes, maçonnerie – bois ; constructions en pierres taillées.

Les types de dégâts observés sur les constructions endommagées sont pour la plupart des lézardes assez larges, mais aucune destruction proprement dite. Nous considérons, par conséquent, que les dommages sont du 2ème degré sur la totalité de la Principauté avec dans quelques bâtiments des dégâts de degré 3.

Mondielli dans son évaluation a tenu compte des conseils qui consistent à éviter les degrés intermédiaires et à arrondir à la valeur inférieure les intensités. Ainsi la valeur VI - VII a été arrondi à VI.

Dans le cas de cette révision générale des intensités de ce séisme, nous nous contenterons de conserver cette valeur intermédiaire pour l’ensemble de la Principauté à VI - VII.

(Photo : André Laurenti)

Source documentaire

– 06 Rapport hebdomadaire du 20 au 27 février 1887 (Arch. Du Palais Princier).

– Levret Agnès Grunthal G : Cahier du Centre Européen de Géodynamique et de Séismologie – volume 19 – l’Echelle Macrosismique Européenne – année 2001

Remerciements

A Philippe Mondielli pour ce travail exemplaire

Vous pouvez télécharger sa thèse complète : Contribution à la connaissance de l’aléa sismique en Principauté de Monaco. Depuis 2006, Philippe Mondielli occupe le poste de Directeur scientifique de la Fondation Prince Albert II de Monaco

[1] Mondielli Philippe : Thèse universitaire de 3ème cycle ayant pour sujet : Contribution à la connaissance de l’aléa sismique en Principauté de Monaco – soutenue le 03 novembre 2005 à l’Université de Nice Sophia-Antipolis.

[2] Le Phare du Littoral du jeudi 24 février 1887 - (Archives Départementales Des Alpes-Maritimes)

[3] Le Petit Niçois : Extrait du journal du 24 février 1887 (Arch. Départ. Des Alpes-Maritimes).

[4] Le Petit Niçois : Extrait du journal du 26 février 1887 (Arch. Départ. Des Alpes-Maritimes)

[5] Le Journal de Monaco : Extrait du journal du 1er mars 1887 n°1491 (Arch. Du Palais Princier)

[6] Le Littoral Illustré du vendredi 25 février 1887 – Archives communales de Cannes

Commentaires