Notre Dame de Colla (Carros)

par

Réflexion sur « Notre Dame de Colla » à Carros dans les Alpes-Maritimes

Notre Dame de Colla est un ancien édifice religieux qui se trouve aux abords du vieux village de Carros, dans le département des Alpes-Maritimes.

De nos jours, il ne reste plus grand chose de cette construction, seul subsiste un pan de mur de 11 m de hauteur environ, appelé « clocher tour » [1] , se dressant au milieu du cimetière du village.

(Photo : André Laurenti)

Longtemps recouvert de lierre, cet édifice a été dégagé à l’occasion d’une campagne de fouille. En effet, en 1992 des fouilles archéologiques ont été entreprises et ont permis de mieux connaître les différentes phases évolutives de ce lieu.

Ces fouilles ont fait l’objet d’une note publiée dans les Mémoires de l’Institut de Préhistoire et d’Archéologie des Alpes-Maritimes (I.P.A.A.M.). En parcourant celle-ci, on apprend « qu’un établissement de type villa occupait le site du cimetière » dès l’antiquité. Plus tard, au haut Moyen Age « le bâtiment antique est arasé et les pierres sont réutilisées dans la construction d’un nouvel édifice ». Finalement, c’est au XIe siècle qu’on connaît l’existence d’une église de forme rectangulaire, flanquée au nord d’une tour, il s’agit de l’église primitive de Carros [1].

Au XVIe siècle, précise cette note, survient un fait troublant, « il semble que le sous-sol de la partie sud du clocher ait bougé et que la moitié de la construction se soit effondrée en se découpant dans le plan des fentes d’éclairage ». Les auteurs s’interrogent sur les effets d’un éventuel tremblement de terre [1].

(Photo : André Laurenti)

On apprend ensuite, que l’édifice est reconstruit pendant une période comprise entre 1550 – 1600, en modifiant l’apparence de l’ancien clocher. Son aspect de tour est abandonné, le mur sud n’est remonté que sur un niveau et on place un clocher-mur au plus haut de ce qui reste de maçonnerie ancienne [1].

Par la suite, au milieu du XVIIe siècle, une chapelle fut construite dans le village de Carros, à l’emplacement de l’église actuelle près du château. Cette chapelle dédiée à Notre-Dame du Rosaire devient la paroisse en 1673 du village [1]. Cette nouvelle église est dédiée de nos jours à Saint-Claude.

Toutefois, l’ancien lieu de culte sera encore régulièrement visité par les évêques jusqu’en 1726 [1].

(Photo : André Laurenti)

(Photo : André Laurenti)

Sismicité historique locale

La connaissance d’une manière précise des dates de séismes destructeurs marquant l’histoire de la région commence à la fin du XVe siècle. La période antérieure reste trop mal connue. Les événements sont inventoriés dans le catalogue officiel des tremblements de terre en France et figurent sur le site internet « Sisfrance » consacré à la sismicité historique [2] et édité par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (B.R.G.M.). Parmi ces dates 1494 – 1564 – 1618 - 1644, c’est celle correspondant au séisme « Nissart » de 1564 qui semble être la plus proche de la destruction partielle de Notre Dame de Colla. En effet, ce violent séisme destructeur s’est produit en juillet 1564 et a provoqué la mort de centaines de personnes dans la vallée de la Vésubie et le Valdeblore [3]. On ne connaît pas l’épicentre de cet événement, mais si l’on se réfère aux localités les plus affectées, le village de Carros se situe à environ 25 km au Sud de la zone épicentrale englobant les localités de la Bollène, Belvédère et Roquebillière.

(Photo : André Laurenti)

Effets du séisme ligure de 1887 sur Carros

Parmi la littérature connue à ce jour, on a la connaissance de dégâts sur le village de Carros seulement par le séisme ligure du 23 février 1887, mais cela ne veut pas dire que les tremblements de terre antérieurs n’ont pas affecté Carros.

Lors du séisme de 1887 dont l’épicentre se situe à environ 90 km à l’Est de Carros, la presse locale rapporte des désordres sur l’église paroissiale « l’église s’est fendue de haut en bas sur deux de ses façades et la voûte menace ruine ». La mairie a également souffert, le presbytère a été fortement lézardé et l’ancien château de la famille Blacas a éprouvé de notables avaries. De nombreuses maisons sont endommagées, plusieurs cheminées ont été détruites et des toitures menacèrent ruines [4].

On raconte qu’au lever du jour, lors de la secousse, les gens ont été frappés de torpeur en voyant le clocher de l’église osciller d’une façon désordonnée, néanmoins, dira-t-on, il a tenu bon [4]. Malgré le froid de février, tout le monde a bivouaqué dans les champs [5]. Les jours suivants, la presse indique que les secousses de la première journée ont lézardé la maison communale où sont installées deux écoles, ainsi que l’église, le presbytère, l’ancien château féodal et quelques bâtiments [6]. Selon les Archives communales, vingt-sept habitations subirent des désordres, parmi lesquelles trois furent partiellement détruites [7].

La magnitude de ce séisme ligure était probablement plus élevée que celle du séisme « nissart » de 1564, mais l’épicentre de ce dernier était nettement plus proche de Carros et donc à la portée de probables dommages.

(Photo : André Laurenti)

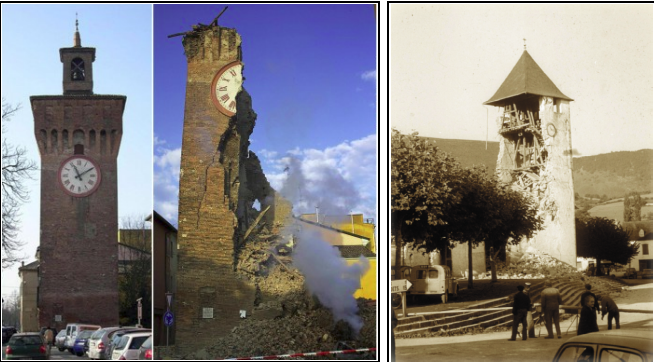

Exemples des séisme d’Emilia Romagna et d’Arette

Ce type d’effondrement et de découpage est possible sous l’effet d’un séisme. Le tremblement de terre de 2012 en Emilia Romagna (Italie) montre un exemple concret avec l’effondrement partiel de la tour de l’Horloge à Finale Emilia. L’image de la tour, coupée en deux par le séisme a fait la une de la presse au moment du séisme. Elle a fini par s’effondrer totalement le même jour dans l’après midi, suite à une forte réplique.

Autre exemple, le clocher de l’église d’Arette lors du tremblement de terre du 13 août 1967 dans les Pyrénées Atlantiques.

à droite le clocher de l’église d’Arette après le séisme de 1967 (Pyrénées Atlantiques).

(Photos :www.repubblica.it - Archives communales d’Arette)

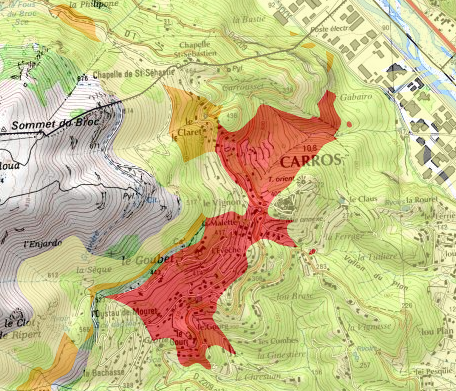

Géologie du site

Excepté le bossellement constitué par la brèche de Carros et sur lequel est implanté le vieux village, le site de Notre Dame de Colla semble quant à lui, être concerné par l’aléa gonflement et retrait d’argile comme l’atteste cette carte publiée par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (B.R.G.M.). Il figure même en zone rouge, et donc soumis à des problèmes de tassements différentiels. Le contexte local de ce lieu semble défavorable pour résister à la survenance d’un séisme destructeur. [8]

Les abords du site ancien de Carros se situent en zone rouge (aléa fort)

(Source : Bureau de Recherches Géologiques et Minières)

Conclusion

Comme on a pu le voir avec le séisme ligure de 1887, la géologie du lieu ne permet pas de mettre le centre ancien de Carros à l’abri des sollicitations sismiques, bien au contraire. La topographie du village et la présence éventuelle d’argile à l’emplacement de Notre Dame de Colla, en fait un lieu propice aux effets de site.

Ainsi, la piste d’un séisme n’est pas à exclure, on peut effectivement supposer que la démolition du clocher de Notre Dame de Colla ait été causée par le tremblement de terre de 1564, c’est en tous les cas l’événement le plus proche correspondant à l’ultime période de reconstruction de l’église. Un clocher moins élevé a été ensuite édifié, ce choix pourrait avoir été une réponse aux effets du séisme avec pour but de réduire la vulnérabilité de la future église.

Le tremblement de terre survenu en Emilia Romagna en 2012 et celui d’Arette dans les Pyrénées Atlantiques, montrent qu’un tel découpage d’un édifice est possible.

Face à cela, il serait intéressant de connaître si d’autres édifices ont connu des destructions à cette même période, dans les vallées du Var, de la Tinée, de la Roya et les gorges du Cians. La poursuite de telles investigations archéologiques permettrait de confirmer les effets du séisme de 1564 et de mieux connaître la zone impactée par cet événement.

[1] POTEUR Jean-Claude et Catherine : Note à la suite d’une fouille sur le site de Notre Dame de Colla - Mémoires de l’Institut de Préhistoire et d’Archéologie des Alpes-Maritimes – Tome XXXVIII, 1996 – Editions I.P.A.A.M.

[2] Sismicité historique de la France Métropole – BRGM – EDF – IRSN/Sisfrance : http://www.sisfrance.net/

[3] LAURENT André : Les tremblements de terre des Alpes-Maritimes – histoire et sensibilisation – Serre éditeur 1998

[4] Le Petit Niçois : Extrait du journal du 25 février 1887 (Arch. Départ. Des Alpes-Maritimes)

[5] Le Petit Niçois : Extrait du journal du 26 février 1887 (Arch. Départ. Des Alpes-Maritimes)

[6] L’Eclaireur du Littoral : Extrait du journal du 6 mars 1887 (Arch. Dép. Des A. M.)

[7] Dossier 16171 Archives Départementales des Alpes-Maritimes

[8] Info Terre : « aléa retrait-gonflement des argiles » carte : https://infoterre.brgm.fr/actualites/exposition-au-retrait-gonflement-argiles

Commentaires