Bâti ancien : les confortements

par

BATI ANCIEN :

INVENTAIRE DES TECHNIQUES ET MESURES ADOPTÉES APRÈS SEISME

Il est indispensable d’approfondir notre connaissance sur les tremblements de terre pour avoir de meilleurs éléments de prévention. Bien entendu, les communautés anciennes connaissaient les tremblements de terre et les différents points sensibles sur un bâtiment. Ils réagissaient en appliquant des techniques de confortement dans leur habitat, sur les édifices publics et religieux en réalisant par exemple, des entourages d’ouvertures extrêmement forts avec des éléments bien taillés, en faisant de grands linteaux etc...

C’est la raison pour laquelle, il convient aujourd’hui de considérer le bâti ancien et les monuments historiques, à la fois comme objet d’intervention, mais aussi comme sources d’informations essentielles qui nous dévoilent leur histoire et surtout qui nous apprennent ce qu’il reste encore à faire pour le renforcer.

Dans le bâti ancien, la notion dite "d’anomalies" existe lors d’un changement dans des méthodes constructives courantes, ou à un changement par rapport à l’image type d’une réparation qu’on s’est faite d’un bâti courant. Mais, que l’on ne s’y trompe pas, ces "anomalies" n’ont rien d’anormal. Elles sont d’une part l’expression du bâti lui-même face à une sollicitation nouvelle. D’autre part, ces anomalies sont aussi la réponse d’une communauté, visant à résoudre un problème qui s’est posé à elle, qu’il soit ou non d’origine sismique. Le bâti ainsi modifié entrera naturellement dans l’usage et si la solution qu’on a trouvée se révèle être la bonne, elle sera réutilisée. L’anomalie introduite dans le bâti se transformera ainsi peu à peu, en anomalie volontaire, dans la tradition constructive comme un acte de réponse des occupants à un événement soudain.

Voici un échantillonnage de ces techniques visibles un peu partout dans les villages du Sud-Est. La récupération de ces méthodes traditionnelles pourra éventuellement être utilisée comme des mesures "parasismiques douces" applicables au bâti ancien. Cet inventaire permettra surtout d’attirer l’attention sur le rôle de ces techniques afin d’éviter de les supprimer lors de transformations projetées sur un édifice.

LES CONTREFORTS

Lorsqu’un mur de façade présente un dévers, la réponse de la communauté à ce problème est presque toujours le même : la mise en place d’un contrefort. Il s’agit donc d’un élément confortant une structure existante et le plus souvent, il est ajouté sur une maçonnerie plus ancienne. Parfois, le contrefort est exécuté en même temps que la construction du bâtiment, acte volontaire et prémédité pour renforcer cette construction, le plus souvent dans les angles. Dans les régions soumises à l’aléa sismique, le contrefort accompagne fréquemment le bâti en pierre et fait partie du paysage urbain. A noter également que par sa masse, le contrefort abaisse aussi le centre de gravité d’un bâtiment.

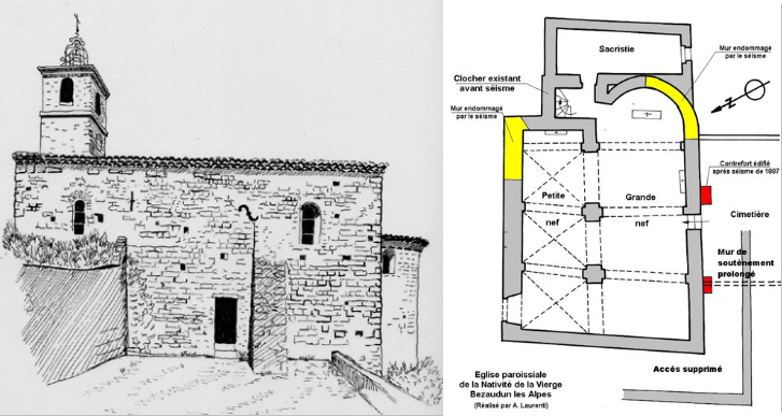

Sur la commune de Bézaudun, après le tremblement de terre de 1887, la façade de l’église paroissiale et le mur d’angle de la chapelle Notre-Dame du Peuple ont été consolidées par des contreforts.

(Schémas : André Laurenti)

(Photos André LAURENTI)

(Photo André LAURENTI)

LES ARCS DE CONFORTEMENT OU ARCS DE CONTRASTE

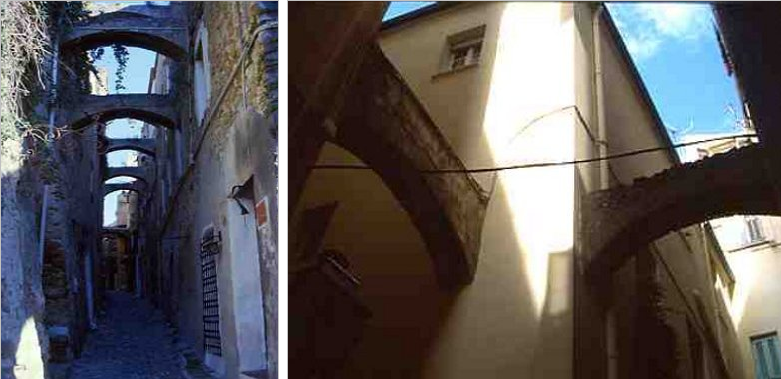

Une ruelle, un passage étroit entre deux bâtiments, sont des éléments de rupture dans la continuité d’un linéaire de façades. Des arcs maçonnés en pierre offrant une relative souplesse, permettent une transmission des contraintes horizontales au niveau des planchers.

Ces éléments ne sont pas construits n’importe où, ils relient un point dur à un autre, c’est à dire de plancher à plancher, ou de mur de refend à mur de refend. De cette manière, les immeubles ne se comportent plus comme des éléments isolés mais comme un ensemble de blocs dynamiques. Il s’agit d’éléments omniprésents dans l’Est du département des Alpes Maritimes et en Ligurie.

Lors du séisme de 1887, le village de Bussana Vechia a subi d’importants dégâts. Arturo Issel (1842 - 1922), indique que si les maisons n’avaient pas été reliées entre elles avec des arcs de confortement et des passages voûtés, les victimes auraient été beaucoup plus nombreuses.

( photos André LAURENTI )

(Photos André LAURENTI)

PASSAGES VOUTES

a) - Loges ou "laùpias"

Le village de Peille révèle un nombre important de portiques édifiés au dessus des rues (plus d’une trentaine). Selon l’historien Pierre Gauberti, ces constructions auraient été réalisées pour deux raisons :

- D’une part, la population augmentant sans cesse, il fallait la loger par mesure de sécurité dans l’enceinte des remparts. La seule possibilité restait donc la construction de pièces supplémentaires entre deux maisons et à une hauteur déterminée afin de ne point gêner la circulation. Comme la coutume l’autorisait à Peille, chacun bâtissait selon ses besoins et à son gré, sans autorisation préalable de la cour. Ces surfaces habitables étaient appelées "loges" et dans la langue peilloise "laùpias".

- La deuxième cause nécessitant les portiques serait imputable aux tremblements de terre qui mirent à mal un très grand nombres d’immeubles. Pour éviter le pire, les habitants de Peille furent mis en demeure de soutenir en hâte leurs maisons branlantes.

(Photos : André Laurenti)

b) - Portiques ou "pouertégous"

Toujours selon Pierre Gauberti, les habitants de Peille eurent recours également à la construction de portiques ("pouertégous" en langue peilloise), un moyen dit-il, de limiter les dégâts face aux catastrophes. Ces éléments plus efficaces que les arcs de confortement, faisaient office de coins placés entre deux immeubles ou groupe d’immeubles, comme cela se voit encore à la rue des voûtes au quartier de l’Arma à Peille.

(Photos : André Laurenti)

LES TIRANTS

Il s’agit d’une pièce métallique, une tige ou fer plat destinée à empêcher l’écartement de murs opposés. Les tirants reliant des murs prennent appui sur des pièces métalliques de formes diverses appelées ancres ou clefs.

Après le tremblement de terre du 23 février 1887, il a été mis en place de nombreux tirants en fer, afin de rendre solidaires les murs des constructions. Un peu partout dans le département de nombreuses façades montrent ces clefs métalliques indiquant les extrémités de ces tirants.

(Photos : André Laurenti)

En milieu montagnard, à défaut de pièces métalliques, on utilisait les matériaux trouvés sur place, notamment le bois.

(Photos : André Laurenti)

LES OUVERTURES BOUCHEES

Dans une façade, les ouvertures, portes ou fenêtres sont des éléments de vulnérabilité. Les éléments horizontaux que sont les linteaux, sont particulièrement fragiles. Après un événement ayant créé un désordre dans de telles ouvertures, on va bien sûr réparer, mais la réparation d’un linteau n’est jamais chose aisée. Si la communauté constate que la cause de ce désordre vient d’un mauvais positionnement dans la construction (porte située près d’un angle de bâtiment) ou d’un mauvais dimensionnement, alors l’ouverture sera partiellement ou complètement bouchée.

A droite, une ouverture bouchée proche d’un angle de mur à Clans

(Photos : André Laurenti)

LES ESCALIERS CONTREFORTS

L’escalier assurant l’accès à l’habitation est parfois construit de manière à jouer le rôle d’élément de confortement. Une façon judicieuse d’associer la technique de renforcement au confort.

(Photos André LAURENTI)

(Photo : André Laurenti)

LES ARCS DE DECHARGE

Une ouverture dans une façade constitue un point vulnérable en cas de déformation du bâtiment. C’est la raison pour laquelle on peut observer très souvent sur des constructions anciennes, des arcs en pierre taillée situé au dessus d’une ouverture (fenêtre ou porte), laissant supposer une ancienne ouverture plus grande. Il s’agit en fait, d’arcs de décharge permettant de transmettre de part et d’autre d’une ouverture, la charge constituée par le poids du mur, située à l’aplomb de celle-ci.

(photos : André Laurenti)

LES LINTEAUX ET ENTOURAGES D’OUVERTURES

Les communautés anciennes connaissaient la fragilité d’une ouverture dans une construction. Aussi lorsqu’elles avaient les moyens et le matériel disponible, elles réalisaient des entourages d’ ouverture extrêmement fort, avec des blocs bien taillés, en faisant de grands linteaux . Le village de Peille fournit de magnifiques réalisations.

(Photos : André Laurenti)

LE SENS DES PLANCHERS

Dans certains cas, le sens des planchers peut jouer un rôle important. Le centre ancien de Menton a pu ainsi être en grande partie épargné par l’agression du séisme de 1887.

En effet, les bâtisses sont disposées en bandes continues et alignées selon le modelé du terrain. La pente du terrain assure un étagement contribuant ainsi à créer une implantation en forme de gradin. Les maisons sont fortement agglomérées les unes aux autres formant un tissu urbain continu et particulièrement compact. Les volumes utilisés sont en hauteur, généralement élevés, pouvant atteindre 5 niveaux.

Sur le plan horizontal, les parcelles bâties sont de forme rectangulaire dont le plus petit côté donne sur la rue. En fonction de cette géométrie, les planchers ont été posés parallèles aux rues. Ainsi, cette disposition a permis d’éviter l’entraînement des planchers lors de l’écartement des façades sur rues. Dans ce cas, ce sont les bâtiments situés aux extrémités d’un alignement de façades qui souffrent le plus. Après le séisme de 1887, beaucoup de tirants ont été posés pour redresser les façades.

(Sources : Archives Départementales des Alpes-Maritimes)

COLOMBAGE

Il existe dans les Alpes Maritimes quelques rares constructions constituées en partie supérieure de panneaux à colombage. Cette technique très ancienne peut avoir un rôle sismo-résistant lorsque le bois est bien liaisonné, Dans ce cas, le bois joue le rôle d’armature. On peut découvrir des exemples à Cagnes-sur-Mer, au hameau de Roya dans la Tinée, au vieux village de Roquebillière et à Lantosque.

(Photos : André Laurenti)

MÉTHODES DIVERSES

Il existe aussi des méthodes qui sont peut-être efficaces, mais pas toujours esthétiques comme par exemple ce ceinturage en câbles d’acier disposé sur deux niveaux. Il a été réalisé sur les églises de Villars Brandis et de Chasteuil dans les Alpes de Haute Provence. Ces deux églises ont été endommagées par les séismes de 1855 et celui de 1951.

Autre méthodes, ces chaînages apparents renforçant ce bâtiment dans le village des Ferres (Alpes-Maritimes).

(Photos : André Laurenti)

ANOMALIE CONSTRUCTIVE

Le quartier le plus ancien du village de Peille a été il y a plusieurs siècles, profondément remanié. On remarque la présence d’ anomalies constructives.

Par exemple, cette arche supportant une terrasse, n’a certainement pas été construite pour améliorer le confort. On remarque que les appuies reposent sur des anciennes ouvertures. Cette arche a probablement été réalisée pour pallier à une urgence.

Un séisme peut en être la cause, dans ce cas, il ne s’agit pas du tremblement de terre de 1887, toutefois, les effets du séisme nissart de 1564 ne sont pas exclus.

(Photo : André Laurenti)

(Photo : André. Laurenti)

Une autre anomalie observable dans la partie la plus ancienne de Peille, ce sont les rues bouchées. Plusieurs rues ont été condamnées sans en connaître la véritable raison.

(Photos : André Laurenti)

SUPPRESSION DE NIVEAU APRÈS SEISME

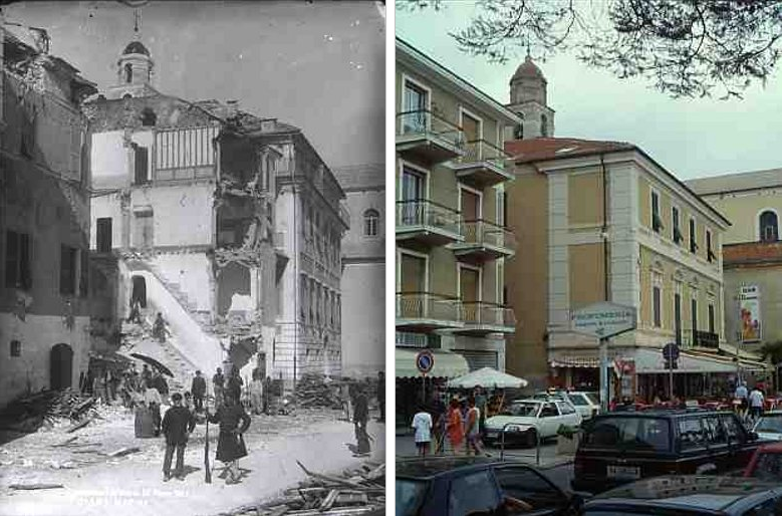

Les secousses d’un tremblement de terre ont tendance à endommager davantage les niveaux supérieurs du bâti. La suppression d’un niveau peut être dans certains cas, une solution pour réduire la vulnérabilité d’un édifice.

Ce fut la cas à Diano Marina et à Menton lors du tremblement de terre de 1887. Dans beaucoup de villages se sont les niveaux supérieurs qui furent les plus endommagés.

(Collection de droite : Didier Moullin - photo de droite : André Laurenti)

DIMINUTION DE VOLUME APRÈS SEISME

Suite au tremblement de terre de 1959, l’église du hameau des Gleizolles dans les Alpes de Haute Provence a été considérée comme inutilisable, menaçant la sécurité publique. Les habitants reconstruisirent une chapelle correspondant uniquement au chœur de l’ancienne église.

(Photo de gauche, photo de droite André Laurenti)

DES SOLUTIONS EXISTENT

Il est intéressant de présenter sur cette page, le travail d’un Eco-constructeur et promoteur de la région niçoise qui utilise dans ces réalisations, certaines techniques de confortement que l’on vient de découvrir.

Ce défi original mérite que l’on porte une attention particulière sur la qualité de ce travail et cette magnifique réussite d’intégration dans le site qu’il en résulte.

Cet agent immobilier développe un modèle de construction en recyclant et valorisant les terres d’excavation en matériaux de construction sur site.

Il réalise ainsi de constructions neuves sur lesquelles ont été mis en place une association de connaissances modernes et de technologies traditionnelles issues de la culture sismique locale.

(Photo : André Laurenti)

Ce constructeur emploie les techniques de maçonnerie typique de la Provence : construction en pierre et mortier de terre du site, enduits de chaux, planchers bois et tirants d’acier. Il constitue également une réponse en termes de respect de l’environnement, car il invite à construire avec des matériaux naturels des lieux, ce qui représente une garantie d’intégration, un gain en énergie, pollutions et autres nuisances pour une très faible consommation d’énergie, pas de nuisance de chantier, et pas de déchet.

Plusieurs constructions respectant ce principe, ont été édifiées en plein cœur du hameau de Magagnosc sur la commune de Grasse. Elles ont été conçu en harmonie avec les bâtisses existantes du village pour la plupart plusieurs fois centenaires. L’ensemble du projet se fond naturellement dans le paysage comme un évident prolongement du village, il offre le charme des maisons d’antan, des génoises sous les toits aux pièces voûtées des rez de jardin.

Ces constructions à caractère humain, sont bâties selon toutes les normes modernes de confort et de sécurité.

Ce qui fut un projet en 1997, le constructeur a fait aussi appel à tous les moyens scientifiques et techniques modernes. Ainsi, il a été mené en étroite collaboration avec :

Le laboratoire C.N.R.S. Géo-matériaux de l’Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat ; les meilleurs spécialistes européens de résistance des structures, de qualité thermique et environnemental et de sécurité parasismique.

Ce projet a été soutenu par l’Agence Nationale pour la Valorisation de la Recherche, a reçu l’agrément technique (Atex) du Centre Scientifique des Techniques du Bâtiment (C.S.T.B.), obligatoire pour autoriser une construction et la faire assurer.

Cette démarche a été reconnue et soutenue par les pouvoirs publics. Des organismes spécialisés comme l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) et l’Agence Régionale pour l’Environnement (ARPE) sont les partenaires attentifs à ce projet.

Cet ambassadeur de la construction en terre et géo-sourcée réalise également la réhabilitation du bâti ancien et éventuellement le renforcement de celui-ci.

Cette technique de construction discrète demande à prendre de l’envergure dans notre département, elle permettra le développement de nos villages en parfaite harmonie et sans agression dans le site.

Par ailleurs, ces méthodes douces conviendront parfaitement pour renforcer le bâti ancien qui constitue le patrimoine culturel de notre région, le fleuron des Alpes-Maritimes.

Voir la présentation de cette méthode sur Youtube

Voir aussi la page consacrée à la vulnérabilité du bâti ancien

Orientation bibliographique

– Ferrigni Ferruccio : San Lorenzello à la recherche des "anomalies qui protègent - novembre 1990 Réseaux PACT, C.U.E.B.S de Ravello

– Gauberti Pierre : auteur de trois volumes sur la commune de Peille édités le 14 juillet 1973. tome I : Peille son histoire - tome II : Peille son histoire - tome III : Peille mon village.

– Laurenti André : Regard sur la sismicité historique de la commune de Peille dans les Alpes-Maritimes - Actes des VI ème Rencontres du Groupe APS (Octobre 2002)

– Rideaud Alain : Etude de la vulnérabilité des bâties anciens et contribution à l’analyse des cultures sismiques locales : l’apport de l’architecte - année 1997.

Commentaires