Tsunamis et raz de marée historiques

par

TSUNAMIS ET RAZ DE MARÉE HISTORIQUES DE LA RIVIERA FRANÇAISE ET ITALIENNE

Tsunami est un terme japonais qui vient de tsu : port et nami vague ou l’inverse, soit "vague de port" . Lorsqu’un séisme se produit en mer, les mouvements verticaux du fond marin engendrés par le séisme génèrent simultanément des mouvements d’eau identiques au dessus. Les masses d’eau mises en mouvement vont alors se déplacer latéralement sous la forme de vagues de grande ampleur qui vont déferler sur une côte.

Les tsunamis sont principalement associés au jeu de failles normales et inverses, quant aux failles décrochantes ou coulissantes, celles-ci produisent rarement de mouvements verticaux.

Lors d’un violent séisme en mer, ce dernier va générer un train d’ondes, c’est à dire une série de vagues qui permet à l’eau de dissiper l’énergie reçue. Sa propagation peu avoir des vitesses de l’ordre de 10 à 100 m/s. En pleine mer l’effet d’un tsunami est peu spectaculaire, la hauteur des vagues en surface se mesure plutôt en centimètres. Par contre à l’approche d’un continent, les fonds remontent, le tsunami ralentit sa course. Il se crée un "embouteillage" des ondes qui va provoquer une augmentation de l’amplitude et former en arrivant sur la côte un mur d’eau pouvant atteindre plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Le tsunami sera particulièrement meurtrier s’il s’abat sur un littoral peuplé.

(Photo : André Laurenti)

Mais rassurez-vous, ce scénario catastrophe ne concerne pas la "Riviera italienne et française". Les vagues n’atteindront pas le quatrième étage des immeubles de Monaco et la ville de Nice ne sera pas non plus balayée et engloutie par des vagues gigantesques. En effet, compte tenu de la topographie des fonds marins, de la masse d’eau relativement faible de la Méditerranée, de la magnitude moyenne des séismes (6.5 maximum, une valeur retenue comme étant le seuil d’alerte d’un tsunami par le réseau de surveillance du Pacifique), cela donne un mouvement vertical de faible ampleur.

La sismicité historique régionale nous enseigne que les tsunamis engendrés par un séisme sont de faibles amplitudes, avec des vagues d’ordre métrique. Leurs effets destructeurs sur nos côtes sont par conséquent très limités excepté pour les plages étroites barrées par des murs de soutènement.

Toutefois, le phénomène survenu aux Baléares en juillet 2018, montre qu’une vague même métrique peu tuer. Il faut donc penser aux conséquences si un séisme similaire à celui de 1887 survenait en pleine période estivale.

Nous sommes également concernés par des mouvements de mer générés par des tempêtes et des glissements gravitaires sous marin, où les dégâts provoqués y sont limités mais parfois plus importants, que par les effets d’un tsunami d’origine sismique.

Voici réunis ci-dessous les principaux événements marquants connus à ce jour, concernant aussi bien les effets de tsunamis que les raz de marée.

Séismes Vésubiens

Dans la littérature connue à ce jour, il n’est pas fait mention de mouvement de mer pour les séismes historiques de 1348 - 1489 - 1618 et 1644. Les épicentres de ces quatre événements étaient à terre.

Séisme nissart du 20 juillet 1564 - tsunami

En revanche le séisme "nissart" du 20 juillet 1564 en fait état.

En effet, ce séisme fut accompagné d’un important mouvement de mer signalé à Antibes. O. Laurenti, mentionne que la mer arriva à la manière d’un fleuve et couvrit de nombreuses boutiques, puis se retira, laissant le port presque à sec.

D’après Francesco Maggiol, le port de Villefranche s’affaissa d’une "pique" une expression reprise par de nombreux textes. Selon Ludovic de Lantosque, cet affaissement fut considérable.

L’historien Urbain Bosio, dans son ouvrage "La province des Alpes-Maritimes (1902), indiqua qu’à Nice, Villefranche et Monaco, on constata un abaissement sensible du niveau de la mer. Il rajouta enfin qu’il n’y a pas eu de dommages sérieux dans la région du littoral [1]. Malheureusement, les sources de cet auteur restent méconnues.

Selon les effets connus, l’épicentre de ce séisme "nissart" de 1564, se trouvait à terre à environ une quarantaine de kilomètres du littoral. Le tsunami, a probablement été généré par des glissements sous-marins déclenchés par le séisme.

Séisme ligure du 23 février 1818 - tsunami

Ce séisme a pu générer un tsunami de faible amplitude. L’évènement s’étant produit de nuit, ce phénomène n’a pas été observé sur le littoral de la Ligurie. Seuls à Antibes, des marins ont assuré que la mer qui ne produisait pas de houle sur le rivage, vint dans ce moment se briser avec force contre les rochers [2].

Raz de marée de décembre 1821 - phénomène météorologique

Dans la notice citée ci-dessous, il est mentionné l’histoire de la barque de M. Barralis qui était amarrée sur la plage et qui fut retrouvée le lendemain dans le jardin de la maison Serrat. Un raz de marée l’aurait lancée par dessus le mur.

Ce phénomène fut consigné dans les statistique de la commune de Cassis donnant les précisions suivantes :

De 1817 à 1819 des travaux ont été exécutés au port et les quais furent réparés. Le 25 décembre 1821 arriva un raz de marée qui détruisit tout. Dans la nuit, par un temps calme, la mer, arrivant avec fracas par les barris et les quais, inonda la Grand’rue et les traverses avoisinantes, pénétra dans les maisons et jusque dans l’église, emporta les bateaux ancrés dans le port, dépava les rues et entama le môle au milieu de l’épouvante générale. Cette tempête s e fit également sentir sur toute la côte. À Fos les Martigues, surtout, elle causa des ravages considérables [3].

Séisme ligure du 26 mai 1831 - tsunami

L’épicentre de ce séisme était à terre mais proche du littoral.

Dans le mémoire de Giuseppe Mercalli, l’auteur mentionna que dans les environs d’Arma di Taggia, un instant avant la secousse de ce séisme de 1831, la mer se retira du rivage et des bateaux buttèrent un grand coup comme si la quille avait touché le fond [4].

Raz de marée du 20 janvier 1855 - phénomène météorologique

Une notice intitulée Tremblement de terre du 29 décembre 1854, compare les séismes à ceux des siècles précédents". Ce document publié en 1855, fut réalisé pour être vendu au profit des pêcheurs qui furent victimes d’un raz de marée le 20 janvier 1855. L’auteur méconnu, écrivit que les effets sur Antibes furent comparables aux descriptions connues du séisme "Nissart" de 1564. (Voir plus haut)

Des recherches aux Archives Départementales m’ont permis de récupérer un article de presse de l’Avenir de Nice du dimanche 21 janvier 1855. À la rubrique "Chronique locale" on peut lire que dans la nuit de vendredi à samedi 20 janvier 1855, vers 4 h 00 du matin, un terrible coup de mer a jeté l’épouvante dans nos parages. Les vagues ont envahi presque instantanément le rivage et ont inondé la chaussée de la terrasse et du chemin des Anglais (Promenade des Anglais), des pans de muraille ont été renversés, des lambeaux de route ont été emportés, le balcon en pierres de taille d’une des fontaines du boulevard du Midi a été soulevé et brisé, l’établissement des bains de la Méditerranée a été gravement endommagé, douze bateaux pêcheurs de Nice chargés de filets et d’agrès de pêche ont été brisés ou engloutis, trois bateaux pêcheurs de Villefranche ont été également perdus.

Il est également précisé que dans le port il y a eu un instant où la mer s’est retirée et les navires ont touché le fond. Enfin la croix du port, plantée lors du Jubilé de 1826, a été renversée. Au milieu de cet événement, ce sont les pêcheurs qui ont le plus souffert, c’est la raison pour laquelle une souscription à été ouverte en faveur des sinistrés.

Parmi les personnes qui ont le plus souffert du sinistre maritimes, il y a l’ébéniste Montanari : les vagues sont venues se briser contre un hangar situé derrière son magasin et ont emporté les meubles et les bois qui s’y trouvaient.

C’est finalement le journal "le Var" du 25 janvier 1855 qui renseignera sur l’origine météorologique de ce phénomène, on apprend en effet, que trois bâtiments marchands ont fait naufrage dans le port de Saint-Raphaël dans la nuit du 19 au 20 janvier. La Balancella bateau espagnol, de 47 tonneaux, chargé de 50 futailles de vin rouge, Nostra Signoria del Russia, bateau Sarde, chargé de riz et de cercles ; et le Var du port de Saint-Tropez en chargement de farines à Saint-Raphaël. Le capitaine Morzza, âgé de trente ans et trois hommes d’équipage, Péleran et son jeune enfant de 12 ans et Guillaume Jean ont été engloutis par les vagues et n’ont plus reparu ; les quatre autres ont été sauvés par la population de Saint-Raphaël qui s’est transportée sur les lieux, au plus fort de la tempête et à deux heures du matin. Tout le monde s’accorde à dire que de mémoire d’homme, un si mauvais temps, n’avait régné à Saint Raphaël ; des blocs de pierre d’une grosseur extraordinaire ont été déplacés, les appareils de la machine servant au curage du port et la machine elle même ont disparu, plusieurs chaloupes qui étaient à terre ont éprouvé le même sort.

Séisme Ligure du 23 février 1887 - tsunami

Le tsunami généré par ce tremblement de terre fut observé en Ligurie et dans les Alpes-Maritimes, notamment à Menton, Saint-Jean Cap Ferrat, Villefranche, Nice, Antibes et Cannes. Il représente le tsunami d’origine sismique le plus important connu localement.

Le phénomène engendra des mouvements de mer avec des amplitudes variables. Le recul de la mer et la vague montante caractéristique d’une tsunami, furent décrits dans 13 lieux de la Ligurie et dans 6 ports des Alpes-Maritimes.

Les reculs de la mer ont été variables allant de 1,50 m à 100 m selon la profondeur.

(Carte réalisée par : André Laurenti)

Quelques effets observés sur la Riviera française

Á Menton, un capitaine américain, qui se trouvait sur le pont de son navire ancré dans le port, raconta qu’au moment de la catastrophe, son bâtiment subit un mouvement de descente : le niveau de la mer s’abaissa de deux pieds (60 cm environ) puis remonta immédiatement [5].

En principauté de Monaco, la vague fut relativement faible (0,60 mètres), et personne n’évoqua son retrait [6].

Dans la revue Astronomie de l’époque, le témoignage de personnes se trouvant au Cap Ferrat livra des précisions intéressantes : cette mer calme, comme endormie, alourdie mais d’une teinte bleu et jaune ; puis tout à coup elle se retire, et laisse les algues, les rocs à nu sur une longueur de cent mètres ; puis elle revient avec une force de soulèvement qui ne ressemble à aucune vague [7].

À Villefranche, le journal « Le Siècle » publia un témoignage saisissant : "j’ai pu constater un curieux phénomène, dès la première secousse, la mer s’est élevée de 2,50 à 3,00 mètres sur le quai de Villefranche, pour redescendre ensuite à près de 5,00 mètres au-dessous de son niveau ordinaire, et n’y est revenue progressivement que plusieurs heures après" [8].

À Nice, la presse écrivit que les eaux du nouveau bassin du port montèrent tout d’un coup de 50 cm et baissèrent d’autant immédiatement, ajoutant que le phénomène avait été observé par plusieurs personnes, tout comme ses effets sur des bateaux du port, quelques navires chassèrent sur leurs amarres et 2 embarcations furent gravement endommagées [9].

Mais c’est à Antibes où le phénomène a été le mieux décrit. Après la première secousse, il fut remarqué que la mer se retira brusquement, laissant à sec des bateaux de pêche et des poissons sur le sable. Puis, un flot haut de 2 mètres vint couvrir la plage, redonnant à la mer son niveau habituel.

Une note de Charles Naudin directeur du jardin botanique Thuret, rapporta qu’à Antibes, la mer baissa tout à coup d’environ 1 m, laissant le fond à découvert sur une étendue plus ou moins grande suivant la profondeur. Des navires qui étaient à flot dans le port touchèrent terre pendant quelques instants, puis la mer remonta avec une certaine impétuosité à son niveau habituel [10].

Une chaloupe montée par six matelots, après avoir remorqué un brick-goélette retournait vers la passe du port lorsqu’elle fut saisie par un courant d’une telle violence qu’elle fut rejetée sur le môle du phare [11].

Un capitaine de goélette parcourut la ville d’Antibes, afin d’avoir des nouvelles et on l’amena voir un second phénomène. Entre les fortifications d’Antibes et le cap, le long du chemin connu sous le nom de route du Comte de Fersen, il y a une petite anse où les récifs sont nombreux et baignés par la mer. Cette anse était à sec, si bien à sec que les poissons surpris par la disparition de l’onde, dansaient sur les roches mises à nu. Des habitants munis de paniers, les cueillaient sans pitié. Un de ces poissons, que les gens du pays nommaient terains, pesait 2 à 3 kg [12].

(Carte : André Laurenti à partir d’OpenStreetMap)

Amplitude variable sur la Riviera italienne

Sur le littoral ligure, il fut observé des amplitudes variables à Ospedaletti (1 m), Arma di Taggia, San Remo, Riva, San Stefano, Oneglia, Porto Mauricio (60 cm), Diano Marina (30 cm), Andorra, Alassio (1 m), Albenga, Loasso, Finalmarina, Savone, et Santa Margharita. À Diano Marina tout proche de l’épicentre, une sorte de tourbillon d’eau de 25 à 35 m de diamètre s’avança vers la terre [13].

Des poissons échoués sur les plages

Une autre indication de la force du tsunami porta sur les observations de Belloti et rapportées par Giuseppe Mercalli et le professeur Arturo Issel : "après le tremblement de terre, des poissons morts furent trouvés sur les plages de San Remo, Savona, Nice et Villefranche. Certains de ces poissons, précise l’auteur, appartiennent à des espèces rares qui vivent généralement à des grandes profondeurs".

Un phénomène concomitant

Le tsunami fut concomitant avec un autre phénomène d’ordre météorologique qui produisit une baisse du niveau de la mer pendant plusieurs semaines, un phénomène assez courant en cette période de l’année. De nombreux exemples signalant un niveau bas de la mer laissa envisager un soulèvement subit du sol. Plusieurs personnes observèrent à Beaulieu et à Villefranche que certains bateaux touchaient le fond dans des passages où ils passaient autrefois.

Près des ports de Savona et Porto Maurizio ainsi que sur le littoral près de Vintimille des roches qui n’avaient jamais été vu auparavant, émergeaient hors de l’eau. Mercalli ajouta qu’à Loano les pêcheurs affirmèrent qu’un abaissement de la mer se produisit autour du môle dont on pouvait faire le tour à pied sec. À gênes, un bateau qui avait besoin de réparations, se préparait à entrer dans le bassin de carénage du port, lorsqu’il en fût empêché par le retrait des eaux que l’on reconnut avoir baissé de 35 cm. Même abaissement fut observé dans le port de Savone, plusieurs chalands provenant de Marseille n’ayant pu accoster sur le quai à leur place habituelle.

Choc ressenti en bateau

Autre fait signalé, le commandant du vapeur Guadeloupe voyageant de Gênes à Marseille ressentit à 6 heures du matin deux fortes secousses, comme si le navire avait touché un écueil. Le commandant fit ralentir la machine pour examiner la cale. Vers 8 heures, le navire ressentit une autre secousse, mais moins sensible. Ces secousses correspondirent parfaitement à celles du tremblement de terre.

Un tsunami détecté par les marégraphes

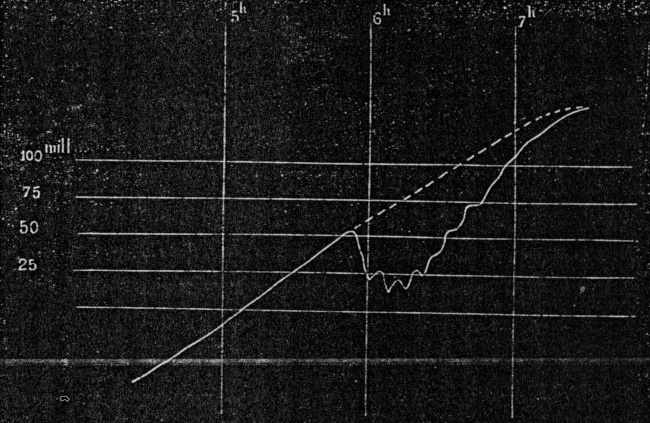

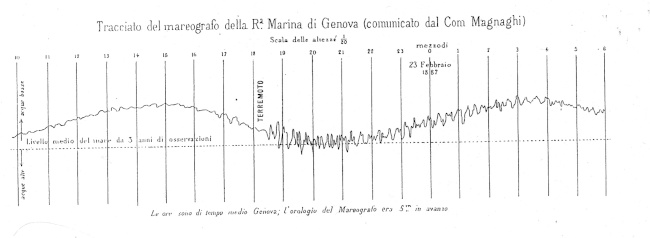

Le mouvement de mer fut inscrit sur les marégraphes de Gênes et Nice.

Dans les comptes rendus de l’Académie des Sciences, Bouquet de la Grye décrivit le relevé de la courbe du marégraphe du port de Nice. Celle-ci dénote une surélévation rapide du sol, suivie d’un abaissement lent. Au bout de deux heures, le niveau de la mer paraît être revenu à son point de départ.

Voici les instants des diverses phases du phénomène, ramenés au temps moyen de Paris :

– Premier arrêt de la courbe 5 h 50 mn

– Commencement du rehaussement rapide du sol 5 heures 55 minutes

– Premier maximum 6 heures 00 minute

– Second maximum 6 h 08 minutes

– Retour à l’état antérieur 7 h 10 minutes

(M. Bérard, ingénieur des Ponts et Chaussées à Nice Compte Rendu de l’Académie des Sciences – p.202 – volume 105 - année 1887)

Par ailleurs, le phénomène ne sembla pas s’être étendu jusqu’à Marseille, le marégraphe de ce port ne présenta aucune trace de surélévation. Dans les Comptes rendus de l’académie des Sciences, Arturo Issel indique ceci : Le maréographe du port de Gênes marqua bien nettement la première secousse du 23 février et les ondulations de la mer qui en furent la conséquence.

(Source : Il terremoto del 1887 in liguria" par Arturo Issel - Société Géologique de France)

Rupture de câble entre la Corse et le continent

En mer, le séisme a probablement mobilisé des dépôts sédimentaires entre le continent et la Corse ; ils furent sans doute à l’origine de la rupture du câble télégraphique qui reliait le fort carré d’Antibes à Saint-Florent en Corse interrompant l’internet de l’époque entre la Corse et le continent [14].

Carte interactive

La répartition spatiale du tsunami a été rendue possible grâce aux informations rapportées dans les monographies de Mercalli-Taramelli et Issel et aussi la presse régionale. Cette carte permet de se faire une idée sur l’étendu du tsunami générés par le tremblement de terre.

– Passez le curseur de la souris sur chaque icône pour obtenir le nom du lieu et le mouvement observé.

– Cliquez sur chaque icône pour obtenir les informations sur les effets observés.

Raz de marée du 1er décembre 1924 - phénomène météorologique

Une trombe marine longe la côte entre Antibes et Nice causant d’important dégâts et un véritable raz de marée.

Cette tempête fit 4 blessés à Nice et de nombreux dégâts.

Samedi 20 juin 1970 - phénomène météorologique

Plusieurs plages inondées et un ponton municipal détruit à la suite d’un coup de mer à Cannes. Ce déchaînement de la mer serait dû à une lame déferlante provoquée par un résidu de houle. La veille des perturbations orageuses avaient circulé en pleine mer.

Une dizaine d’établissements de bains sur la Croisette et autant sur la plage du Midi ont été perturbés.

Quoi qu’il en soit ce phénomène n’a rien avoir avec un séisme qui s’est produit à 100 km au sud de Monaco deux jours plus tôt.

Raz de marée de l’aéroport de Nice 16 octobre 1979 - tsunami

Il n’est pas facile d’avoir des informations sur la catastrophe de l’aéroport de Nice car les données sont conservées secrètes en raison des retombées potentielles fortes en matière d’assurance. A cause du caractère judiciaire de l’événement, les rapports effectués ne sont pas consultables durant une période de 100 ans..

Toutefois le projet d’un port de commerce à Saint Laurent du Var pouvant faire courir les mêmes risques sur la rive droite du Var, l’Association des Citoyens Laurentins (A.C.L) a obtenu l’autorisation du procureur de la République Eric de Montgolfier de consulter ce dossier.

Pour plus d’infos vous pouvez avoir accès à une partie de ce dossier à partir du lien suivant :

Voir les archives de la catastrophe de 1979

Rappel des faits

Quelques jours auparavant, de très fortes pluies s’étaient abattues sur la région. Le 16 octobre 1979 à 13 h 57 une partie de la plate-forme de remblaiement disparaît dans la mer. Neuf personnes qui travaillaient à la construction d’une digue devant abriter un nouveau port de commerce, trouvent la mort.

Quelques minutes plus tard, la mer s’est retirée. Non loin de là, dans le port de Saint-Laurent la mer baissa d’un coup de près de deux mètres, puis les bassins se remplirent à une allure prodigieuse. Le mouvement se répéta à plusieurs reprises, plusieurs bateaux furent endommagés. Le même phénomène fut observé au port de Nice avec une amplitude de 0,80 à 1,50, au port de Marina Baie des Anges (1,20 à 1,50 m) et à un degré moindre dans le port municipal et le port Canto, à Cannes.

À Antibes, un raz de marée submerge le littoral et une vague estimée entre 2.5 et 3.5 m de haut déferle sur la plage de la Salis à 14 h 06, tuant une personne. Dans la soirée, à 18 h 45, un premier câble sous marins situés à 75 km au large, est sectionnés. Puis à 22 h 50 un second câble est également sectionné à 105 km de distance. Des travaux de remblayage avaient lieu lors de l’accident : le sol était sans arrêt pilonné et des engins de compactage tassaient les matériaux. Les remblais qui devaient constituer la nouvelle digue étaient posés non loin du canyon du Var et ce fleuve venait de connaître une crue importante. Par ailleurs, des blocs provenant de l’aéroport ont été repérés 5 km au large par 1 000m de fond.

(Photo aérienne : publication "Nice Matin")

L’hypothèse retenue par la DDE aux termes d’une enquête, suppose qu’un avalanche sédimentaire sous marine d’un volume d’environ 150 millions de m3 a eu lieu à l’embouchure du Var. Celle-ci a généré un raz de marée dont les conséquences furent doubles, effondrement d’une partie de l"aéroport et raz de marée sur Antibes.

Voir la vidéo de l’INA sur cet événement

21 mai 2003 séisme de Boumerdes en Algérie - tsunami

Le mercredi 21 mai 2003 un tremblement de terre secoua le nord de l’Algérie. Selon le Réseau National Sismologique de Strasbourg (ReNaSS), la magnitude s’éleva de 6.7 MLv avec un épicentre en mer. La secousse principale se produisit à 18 h 44 (temps universel). Cet évènement généra un tsunami qui fut observé ou mesuré dans la région.

À Théoule-sur-Mer plusieurs petits bateaux ont été couchés par des vagues plus fortes que la normale. Selon le chef du secteur maritime de Théoule, ce phénomène s’est produit durant la nuit du 21 au 22 mai 2003. Il s’est manifesté par l’arrivée d’un train de houle de forte ampleur. Le mouvement de mer a eu pour effet une montée rapide et importante du niveau de l’eau suivit d’un retrait provoquant par "effet de pompe" un assèchement partiel du port. En ce qui concerne le port de la Figueirette le niveau de l’eau est descendu d’environ 1.50 m dans l’ensemble des bassins, avec de très forts courants entrants et sortants. Les dégâts apparents constatés par l’équipe portuaire semblèrent limités à quelques bateaux.

À Antibes des plaisanciers ont signalé des vagues importantes. Un retrait d’un mètre fut observé près de Hyères dans le département du Var.

(Photo : André Laurenti)

Il a été difficile durant les premiers jours, d’obtenir des informations précises sur l’heure d’arrivée des vagues. Malgré tout, un témoin qui était présent sur son bateau mercredi 21 mai au soir, indiqua que le port commença à se vider à 22 heures soit 1 h 16 après le séisme.

Les vagues atteignirent les Îles des Baléares après une propagation d’environ 20 à 30 minutes. Selon les enregistrements des marégraphes du SHOM, les vagues arrivèrent à Monaco vers 20 h 30 T.U. soit 1 h 46 après le séisme en Algérie. Sur le littoral de la Principauté et de la Ligurie, le tsunami atteignit une dizaine de centimètres.

Les oscillations consécutives durèrent plus de 24 heures.

Mardi 24 août 2004 : raz de marée de Marseille

Un petit raz de marée s’est produit à Marseille du côté de la Pointe Rouge, la mer s’est retirée subitement d’une vingtaine de mètres faisant baisser le niveau de l’eau d’une cinquantaine de centimètres pendant près d’une demie-heure. Un scientifique des marées de Marseille a expliqué que ce raz de marée a été provoqué par un glissement de terrain survenu à environ 15 km au large des côtes Marseillaises, celui-ci s’étant produit quelques minutes avant la première onde. Il y a eu plus de peur que de mal.

Conclusion

La littérature locale ne permet pas de remonter loin dans le temps. La fiabilité de ces données est, à l’exception du séisme de 1887, très relative notamment en ce qui concerne la nature du phénomène observé. Au XIX siècles trois événements se sont produits dont deux sont les conséquences d’un séisme. Il est probable que les événements sismiques Ligures de 1831 et 1854 aient engendré des mouvements de mer, cependant les sources documentaires connues n’en font pas état. Au cours du XXe siècle, seuls deux raz de marée nullement liés à une activité sismique se sont produits, le premier en 1924 et le second le 16 octobre 1979 à Nice. Face à l’état actuelle des connaissances, on peut établir une récurrence de deux à trois événements par siècle, définie sur le créneau des deux derniers siècles.

Une surveillance de nos côtes et des systèmes d’alerte sont vraiment indispensables, car de Menton à Perpignan, les plages accueillent en période estivale des dizaines de milliers de touristes ; une vague même d’un mètre, pourrait avoir des conséquences dramatiques.

Orientation bibliographique

– Le risque sismique dans le sud-est de la France Mythe ou réalité

Bertrand Fenet - juillet 1984 (Edisud)

– Génération de tsunamis projet scientifique collectif promotion X2001

J. Barral, T. Prevost, F. Yang, N. Massart, V. Schmitt, E. Ollinger, P.-Y. Laligand.

– La Nature revue des sciences XVème année 1887 premier semestre

M. Bouquet de la Grye - p.143

– La Nature revue des sciences XVème année 1887 premier semestre

M. A. Forel - p.235

– La Nature revue des sciences XVème année 1887 premier semestre

M. Maxime Hélène - p.280 - 281

– La Science Illustrée N°9 du 28 janvier 1888

M. Louis Figuier p. 129 - 130 - 131

– Revue Scientifique T XIII, 1er semestre 1887 "Le tremblement de terre à Menton"

M. G. Daremberg p. 338 - 339

– L’Astronomie "Les tremblements de terre et leurs causes"

M. Camille Flammarion p. 123 à 142

– "Il terremoto del 1887 in liguria" par Arturio Issel - Société Géologique de France

– Terremoti della Liguria e del Piemonte - mémoire de Giuseppe Mercalli - Naple 1897 (pages 109 à 111)

– Les tremblements de terre par M. F. Fouqué - Année 1888

– C.R. Académie des Sciences T105 - 1887 Note sur le tremblement de terre du 23 février à Nice par M Bouquet de la Grye p. 202 - 203

– Notice intitulée "Tremblement de terre du 29 décembre 1854 comparé à ceux des siècles précédents". Année 1855 Musée Masséna

– The Ligurian earthquake of february 23, 1887

Par MM. G. Capponi, M. Cattaneo, F. Merlanti (Société Géologique de France)

– Doc n° 59 du BRGM

"Les tremblements de terre en France" Mémoire du BRGM n°96 année 1979

"Le séisme nissart de 1564" par B. Cadiot sous la direction de Jean Vogt

– Journal le Petit Niçois du 28 février 1887

– Urbain Bosio "La Province des Alpes-Maritimes" Nice 1902

– L’Avenir de Nice du 26 janvier 1855 (A.D.A.M.)

– Le Var du 25 janvier 1855 - médiathèque de Fréjus

– Nice-Matin du samedi 20 juin 1970 (A.D.A.M.)

– SAUREL Alfred - Statistique de la commune de Cassis - département des Bouches du Rhöne - page 101 - année 1857

[1] Urbain Bosio "La Province des Alpes-Maritimes" Nice 1902

[2] Le Moniteur Universel ou Gazette nationale du 12 mars 1818 - Gallica BNF

[3] SAUREL Alfred - Statistique de la commune de Cassis - département des Bouches du Rhône - page 101 - année 1857

[4] MERCALLI Giuseppe - mémoire "Terremoti della Liguria e del Piemonte" - pages 111 à 115 - Naples 1897

[5] Le Littoral Illustré : journal du 4 mars 1887 - Archives – Départementales des Alpes-Maritimes

[6] Journal de Monaco du 1er mars 1887 – Bulletin officiel de la Principauté

[7] Flammarion Camille : « Les tremblements de terre et leurs causes ». Revue l’Astronomie, p.121 à 142, avril 1887 - Bibliothèque de l’Institut de France Académie des Sciences

[8] Le Siècle du 28 février 1887 - Gallica - Bibliothèque Nationale de France

[9] Le Petit Niçois du jeudi 24 février 1887 – (Archives Départementales des Alpes-Maritimes)

[10] Naudin Charles : Quelques observations et réflexions au sujet du tremblement de terre du 23 février à Antibes – Tome 104 des Comptes Rendus de l’Académie des Sciences

[11] Le Petit Niçois : journal du 28 février 1887 – Archives Départementales des Alpes-Maritimes

[12] Gil Blas du 28 février 1887 – Gallica – Bibliothèque Nationale de France (B.N.F.)

[13] TARAMELLI T. et MERCALLI G. "Il terremoto Ligure del 23 febbraio 1887" - Parte IV - Volume VIII - Roma 1888 - Biblioteca Istituto Geologia Universita di Genova

[14] Le Phare du Littoral du 07 mars 1887 Archives Départementales des Alpes Maritimes

Commentaires