Effets sur Menton

par

LE TREMBLEMENT DE TERRE DU 23 FEVRIER 1887

MENTON

Superficie : 1 405 ha - Alt. : 16 m.

Latitude : 43° 46’ 30" Nord - Longitude : 7° 30’’ 00" Est

Population : 9 387 habitants en 1886 – 30 679 habitants en 2020

Intercommunalité : Communauté d’Agglomération de la Riviera Française (C.A.R.F.)

Cadastre Napoléonien de 1862

Section : TA Tableau d’assemblage

Section : C Menton, Feuille unique

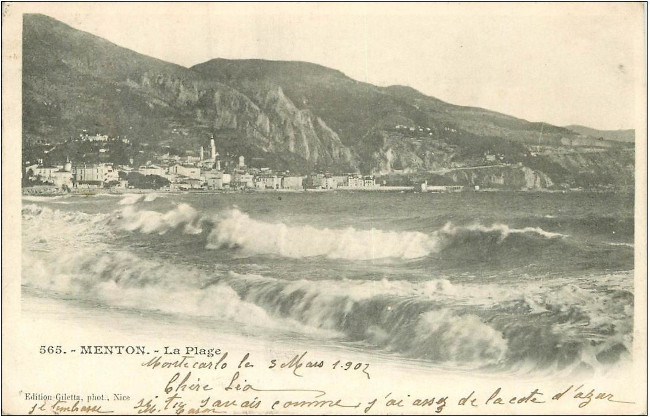

Situation

Menton est une petite ville qui s’élève en amphithéâtre sur une colline de grès, au centre d’une baie délimitée à l’ouest par le cap Martin et à l’est par le Capo Mortola peu après la frontière italienne. Au dessus de la baie se dresse une couronne de hautes montagnes, un relief qui protège le littoral du vent froid du nord. Les géologues peuvent y reconnaître trois époques représentées par le calcaire jurassique, le nummulitique et le crétacé inférieur. Le calcaire est interrompu en divers endroits par des bancs de grès.

Sa physionomie est celle de nombreuses villes de la Riviera, elle présente deux parties bien distinctes, d’abord la ville haute primitive (bourg médiéval) et la ville basse moderne dont les constructions ne remontent guère plus qu’au milieu du XIXe siècle.

Menton, la ville française la plus endommagée

Menton a été la ville française la plus affectée par le tremblement de terre. Elle se situe seulement à 45 km de l’épicentre supposé. Se sont surtout les quartiers récents développés au milieu du XIXe siècle et situés sur des terrains plats à proximité des torrents, qui ont le plus souffert des secousses. Sur les bords des cours d’eau, du Borrigo et du Careï, les dégâts apparaissent très spectaculaires surtout sur les niveaux supérieurs des bâtiments. De nombreuses villas isolés presque similaires composées d’un rez-de-chaussée et d’un premier étage avec un belvédère ou un kiosque, ou une tour au-dessus du premier étage, ont toutes été ruinées.

(Photo : A. Guesquin collection Didier Moullin)

Contexte de l’époque et développement de la ville au XIXe siècle

Pour mieux comprendre les effets du tremblement de terre sur Menton, il est important de connaître l’histoire de son développement.

En 1859, un docteur londonien, James Henry Bennett (1816-1891) vanta les bienfaits du climat de Menton, au travers d’un ouvrage publié en plusieurs langues : Menton and the Riviera as the Winter climate [1]. Menton le considéra comme étant l’inventeur de la station climatique de Menton. Puis le géographe Elisée Reclus (1830-1905), qualifie Menton de "Perle de la France". Mais à cette époque, la ville n’était pas facilement accessible. Qu’à cela ne tienne, tout va rapidement s’accélérer.

La configuration très particulière de la ville a induit un développement au coup par coup. Le cadastre de 1862, montre que l’urbanisation de la ville comportait : le bourg médiéval du XIIIe siècle qui a été, jusqu’au XIXe, un lieu de refuge pour les autochtones. Il y a ensuite la ville basse du XVIIIe et une extension vers l’ouest qui se limitait à la place Saint-Roch (vallon du Fossan) avec un prolongement seulement sur la frange littorale jusqu’au cours d’eau du Careï.

Le rattachement de Menton à la France en 1861, donna déjà un coup de pouce. Mais ce fut l’arrivée du chemin de fer en décembre 1869 qui facilita l’accès à cette commune, diminuant considérablement la durée du trajet des hivernants. Cette date marquera le début du tourisme hivernal. Un regain d’intérêt fit carrément naître une ville neuve en moins de 25 ans. Son expansion vers l’ouest dictée par la topographie des lieux, releva d’une urbanisation maîtrisée établie à partir des plans d’embellissement de 1879.

Sa proximité avec la mer, rendit indispensable la présence d’un port, les travaux d’aménagement avec sa jetée furent entrepris, suivis très rapidement d’une extension en 1883.

En rive gauche du cours d’eau le Careï, le quartier Saint-Benoît avec la rue Partouneaux et les rues adjacentes correspondaient à cette nouvelle ville qui s’est développée entre 1862 et 1887. Elle était composée de bâtiments récents, dont les plus vieux n’avaient pas plus d’une vingtaine d’années. [2].

La comparaison du cadastre de 1862 section C et le plan 1Fi47 non daté, sans doute proche de 1887, car les bâtiments endommagés par le séisme y figurent, montrent l’évolution de cette partie de la ville.

(Infographie : A. Laurenti sur fond d’une vue aérienne 1950-1965, source Géoportail)

Répartition de la Population

A Menton, la communauté nombreuse d’étrangers n’était pas tous des villégiateurs. Une grande partie d’entre eux était constituée d’Italiens venus travailler sur les nombreux chantiers ouverts, publics ou privés de la ville. Ainsi, le nombre d’étrangers devient majoritaire dans la vieille ville, représentant 67,4% des habitants en 1886, elle abritait presque exclusivement des ouvriers italiens. Dans la nouvelle ville, la population était à peu près équilibrée, les étrangers se trouvaient majoritaires dans les quartiers de la gare, de la Condamine et de Garavan [3]

Ainsi, en 1886 la population atteignit 9 387 habitants, dont 3 734 étrangers soit 40% de la population.

L’EVENEMENT SISMIQUE

Séismes précurseurs

La secousse principale a eu lieu à 5h58 heure de Menton, ce fut celle affichée sur le bâtiment de la poste dont l’horloge s’arrêta net au moment de la première secousse, soit à 6 h 22 heure de Rome. Cependant, certains habitants avaient perçu auparavant, une première et légère secousse, elle aurait été ressentie vers 5 h 30, par des personnes demeurant un peu plus haut que la gare [4]. Mais, ce ne fut pas la seule, une autre aurait été ressentie à Cannes encore plus tôt à 2 h 07 [5].

Le choc principal et ses deux principales répliques

La presse décrivit les moments d’angoisse durant les trois secousses : « Une demi minute de cette horrible danse avec le fracas des vitres, des tuiles, des plafonds et des cloisons qui craquent ou s’écroulent (…). Dix minutes s’étaient à peine écoulées une grande partie de la population n’avait pas encore eu le temps de se sauver, qu’une seconde secousse est venue nous faire croire à l’engloutissement final. Fort heureusement, le second tremblement n’eut pas l’intensité ni surtout la durée du premier (…). Puis vint la secousse de huit heures et demie beaucoup plus faible que les deux premières » [6].

Un correspondant de la revue des sciences « La Nature » qui se trouvait à Menton, communiqua le ressenti et les différentes secousses qui suivirent le choc principal : "Nous étions secoués dans nos lits comme par un violent roulis et la maison semblait se coucher par terre pour se relever immédiatement et se renverser de l’autre côté. Malgré l’amplitude de cette secousse, peu d’objets sont tombés chez nous, et cependant l’eau d’une cuvette placée sur une chaise a été projetée moitié au nord-ouest, moitié au sud-est à 60 centimètres de distance de chaque côté. La première secousse a duré au moins vingt-cinq secondes". La deuxième secousse commença faiblement pour augmenter rapidement à son maximum en deux ou trois secondes et décroître ensuite. Une demi-heure après, produisirent à nouveau deux autres secousses assez faibles. A 8 heures et demie, deux violentes secousses survinrent précédées d’un sifflement analogue à celui de l’eau projetée sur du charbon. Ces deux secousses firent s’effondrer à nouveau quelques maisons.

A environ 1 heure et demie du matin, une violente secousse fit de nouveau craquer les murs et produisit de nouvelles crevasses partout. [7]

DÉROULEMENT DE LA PREMIÈRE JOURNÉE

Situation dès les premières heures après le séisme

A Menton en quelques secondes toute la vie des habitants et de leurs hôtes a basculé. Lors de la première secousse comme un peu partout dans les Alpes-Maritimes et en Ligurie, ce fut la panique, la population s’est précipitée à l’extérieur comme elle a pu, grelottante de froid à demi-vêtue, courant affolée dans les rues. Une foule nombreuse envahit aussitôt les places et les jardins publics, également le bord de mer pour être en sécurité [8].

Tous les services publics de la ville sont à l’arrêt. La poste et le télégraphe, la caserne de gendarmerie, la perception, le bureau des domaines sont lézardés au point qu’on a dû les évacuer [9].

Dès la première secousse, quelques incendies se déclarèrent dans la ville, l’intervention des pompiers, aidés par tous les citoyens de bonne volonté, maîtrisèrent rapidement les flammes.

Le personnel disponible faisant office de secours était insuffisant pour faire face à une telle situation. La police ne regroupait qu’une quinzaine d’hommes auxquels s’ajoutaient 18 pompiers. Tous se multiplièrent vainement, à travers la ville.

La commune de Menton isolée du reste du monde

La ville est complètement isolée de tout, les communications avec Nice et l’Italie sont interrompues. En effet, des blocs de rocher déstabilisés par le séisme, ont détruit les lignes télégraphiques au niveau de Villefranche, privant Menton et Monaco de toute communication. Sans nouvelle de Nice, la circulation des trains fut suspendue. Il faudra attendre le lendemain pour que le trafic reprenne, seulement après l’examen du réseau et de ses nombreux tunnels [10].

Dans la rue Partouneaux, le bâtiment de la poste et du télégraphe est ruiné. Jugé trop dangereux, les services ont été installés en plein air juste derrière le bâtiment, dans les jardins de l’hôtel d’Orient. Des multitudes de dépêches seront envoyées sans relâche le mercredi après midi, en utilisant le télégraphe militaire [11]. Rapidement, une baraque en bois de fortune sera construite, ainsi les vaillants employés durent s’accommoder d’une installation ouverte à tous les vents et à toutes les ondés [12].

(Photo : André Laurenti)

Menton oublié par les autorités départementales

Comme dans les villages du moyen et haut pays, les Maires ont été en première ligne. Dès les premières secousses, le Maire Louis Laurenti, son secrétaire M. Allardi, secondé par tous les chefs de service, les fonctionnaires de tout ordre et par le Conseil municipal, ont parcouru la ville, pour constater les dégâts et donner les ordres que commande la situation. Puis, il s’empressa de rassurer les habitants.

A son retour, l’autorité municipale demanda des baraquements et des hommes du génie pour les construire et aussi pour démolir les immeubles présentant un danger. Puis, il télégraphia au Député Borriglione, demandant son intervention auprès du gouvernement.

En ville la plupart des fours ont été démolis par le tremblement de terre, le pain commença alors à manquer [13]. Le maire adressa aussitôt une demande à Nice [14].

Le temps passe et aucune demande ne se concrétise. Le pain n’arrivera pas rapidement, celui-ci manquera le jour du séisme et aussi le jeudi [15]. Il sera envoyé de Nice seulement le vendredi. C’est à ce moment là, que le Maire a pu enfin mettre en place un service de distribution de pain qui fonctionnera à la porte de l’Hôtel de ville, toutes les matinées [16].

Le Maire désespéré rappelle qu’il n’a à sa disposition que des moyens insuffisants. L’aviso de l’État n’a apporté aucune tente pour abriter les sinistrés. De plus, les six hommes du génie militaire, envoyés de Nice sont trop insuffisants pour les travaux de déblaiement qui sont nécessaires. La population réclame des abris provisoires et une compagnie de soldats de génie [17].

Malgré les demandes pressantes du Maire, aucune aide matérielle n’est arrivée. Privé de tente la population devra dormir dans des conditions difficiles.

Même si toutes les demandes n’ont pas abouti rapidement, les mentonnais apprécièrent le dévouement et l’efficacité de leur maire.

(Photo : André Laurenti)

LES PREMIERS SECOURS ET VISITES OFFICIELLES

Déroulement des visites

Le mercredi 23 février à deux heure de l’après midi, une compagnie du 24eme chasseurs basée à Villefranche a été envoyée par le chemin de fer à Menton [18]. Leur mission était simplement de sécuriser la ville pour éviter tout pillage en effectuant des rondes.

Vendredi 25 février, M. Henry Préfet des A.M. arrive à Menton accompagné de son secrétaire particulier ; de M. Bosredon commandant de gendarmerie ; Lairolle Conseiller Général de Menton ; Quilichini commissaire spécial de la Gare. Ces messieurs ont été reçus par le Maire de Menton et ont effectué un tour de la ville. Le Prefet remit au Maire pour faire face au plus pressants besoins, la somme de 500 fr. (environ 2 135 €).

Le 26 février, M. Roure député des Alpes-Maritimes a retardé son départ à Paris pour venir visiter Menton. Il a voulu se rendre compte par lui-même des dégâts. Il se rendra ensuite à Paris et s’entendre avec la représentation de notre département pour demander le plus de secours possible [19].

Enfin, 350 tentes et bâches de l’entreprise Cauvin Yvose [20], notamment de Paris et de Marseille furent envoyées dès que la maison apprit la nouvelle. Le matériel arriva enfin à Menton et un agent fut même envoyé sur place pour vérifier si les tentes sont suffisantes pour abriter les sinistrés [21] !

Neuf jour après le tremblement de terre, le vendredi 4 mars, Menton reçoit la visite de M. Millaud, Ministre des Travaux Publics. Il fera avec le Maire et des officiels du département, une visite de la ville pour se rendre compte des effets. Au retour, le Préfet a remis au Maire la somme de 10 000 fr. (environ 42 690 €), pour parer aux besoins les plus urgents [22].

Le général gouverneur de Nice, s’est rendu à Menton seulement le 28 février. Il a reconnu la gravité de la situation et a demandé à Montpellier une compagnie du Génie qui fit son entrée en ville le 2 mars, 8 jours après la première secousse [23].

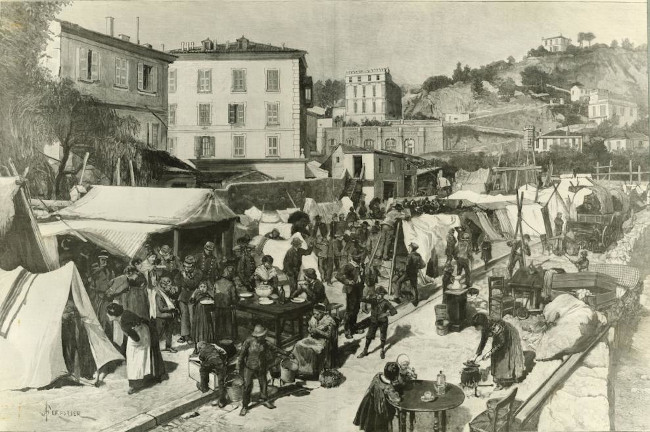

Une première nuit dans le froid

La panique est générale et chacun est bien décidé à coucher en plein air, [24] personnes ne les obligeaient mais ils n’avaient pas le choix les répliques étaient trop nombreuses.

Il fallait donc songer où et comment passer la nuit. Toute l’après midi, on va, on vient, on déménage des matelas, des couvertures pour s’assurer un abri, un gîte pour la nuit [25].

Les maisons sont abandonnées, tout le monde se trouve dehors dans les jardins d’hôtels, sur les places, emmitouflé dans des couvertures, enveloppé dans des toiles de toute sorte, prêt à affronter une première nuit dans le froid.

Cinq jours après le séisme le 28 février la population continue à camper abritée par des draps, des toiles d’emballage, la nuit d’avant-hier a été horrible. Une vent glacial s’était déchaîné sur ces pauvres gens grelottant de froid et de fièvre, une personne perdit la vie [26].

(Archives Municipales de Menton)

(The illustrated London News - saturday March 12, 1887)

ON S’ORGANISE

Une commission pour vérifier les bâtiments

Après avoir paré aux premières nécessités il fallait se préoccuper de faire disparaître le danger que présentent certaines maisons qui menacent ruine. Le Maire fit convoquer à la mairie les médecins, les architectes et les entrepreneurs. Une commission fut constituée à laquelle fut confiée la mission de procéder à la vérification des maisons et d’indiquer celles qui devaient être démolies en totalité ou en partie. Le Maire a prié l’Ingénieur en chef du département d’en accepter la présidence. Elle sera donc formée de 2 adjoints, 3 conseillers municipaux, 1 ingénieur du département, 5 architectes dont l’architecte danois Hans-Georg Tersling et 1 conducteur des Ponts et Chaussées. Cette commission s’est divisée en deux sous-commissions et se répartira la ville.

Solidarité britannique

Cette catastrophe a touché aussi la forte communauté britannique. Pour venir en aide aux sinistrés, le Comité Anglais de Menton s’est également mis à l’œuvre dès qu’il reçut des fonds dont il avait provoqué la souscription en Angleterre. La première action a été d’établir une distribution de soupes et de pain.

Ils ont commencé d’abord avec une trentaine de familles, puis ils arrivèrent rapidement à plus de quatre cents familles, ce qui faisait 800 portions de soupe et autant de pain par jour ; et tous les jours dans les sept semaines que ces distributions ont été faites, plus de 33 200 soupes et 35 250 portions de pain de 3 à 400 grammes environ ont été données aux classes les plus nécessiteuses.

En outre pendant cinq semaines jusqu’au 16 avril inclusivement, il y avait dans un local de la rue de Castellar, trois fois par semaine une distribution de bons de pain et vermicelles aux personnes les plus nécessiteuses. Ainsi, il a été distribué près de deux milles livres de pain et de vermicelles auxquels faut ajouter environ 90 paires de chaussures et de vêtements à des femmes et des enfants [27].

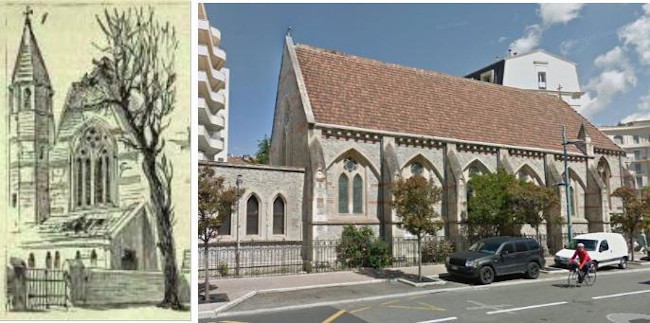

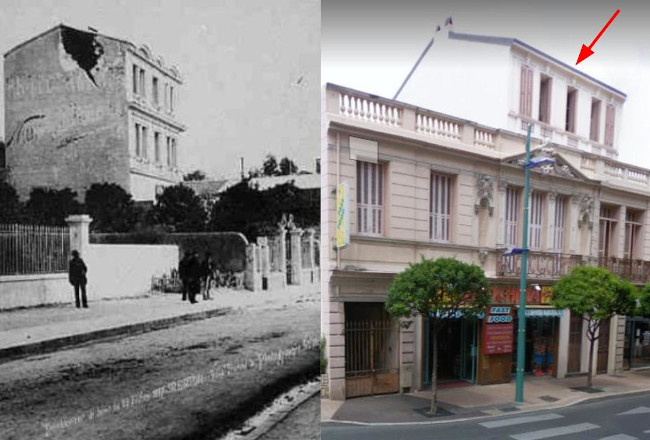

L’église anglicane St. John, située boulevard de la Madone (actuelle avenue Carnot), malgré qu’elle soit en pierre de taille, a été endommagée et fut menacée de démolition. Au cours du séisme son clocher a été gravement fissuré, il fut démoli pour sécuriser les lieux et ne sera pas reconstruit.

(Gravure extraite de "The Graphic, 1887" - A droite, capture : Google Maps)

La zone la plus affectée

La presse locale a été unanime, Menton éventré, déchiré, les dégâts sont épouvantables et font véritablement peine à voir. Il n’est pas une maison qui n’ait eu à souffrir des secousses.

Selon la presse, dans la zone la plus endommagée se situe au nord entre la gare du chemin de fer jusqu’à la place Saint-Roch et au sud jusqu’à la mer et se prolongeant vers l’ouest jusqu’au vallon du Borrigo. Il y a un grand nombre de maisons inhabitables qui menacent la sécurité publique. [28].

A propos de cette zone touchée, le docteur Henry Bennett précisa dans la presse que presque toutes les maisons écroulées sont des maisons bourgeoises, non des maisons de pauvres [29]. Effectivement la vieille ville a moins souffert comme ça été le cas aussi pour Bordighera, Vintimille en Ligurie et Nice.

(Photo : A. Guesquin collection Didier Moullin)

Le rapport des gendarmes

Les gendarmes de Menton rédigèrent le rapport suivant : on estime à plus de 200 les maisons qui devront être reconstruites à neuf. La situation de cette ville est déplorable, la plus grande partie des habitants campent et d’autres ont gagné les maisonnettes de campagne. La caserne de gendarmerie a été rendue complètement inhabitable ; deux gendarmes ont été blessés par suite de l’effondrement d’une partie du plafond du grenier, et d’une partie d’un mur de refend, les cloisons sont presque toutes par terre, des lézardes plus ou moins prononcées se font remarquer sur tout le corps du bâtiment jusqu’à hauteur du sol ; la plus grande partie du mobilier est perdu. Le bâtiment composant l’écurie qui a été non moins délabrée a été également évacué ; hommes et chevaux sont au bivouac [30].

Un état de la Préfecture présentant les pertes par commune nota pour Menton : 1563 perdants, 16 maisons détruites et 45 maisons en partie détruites [31]. Mais ce bilan ne fait pas ressortir le nombre de bâtiments endommagés.

(Gravure d’après le journal Illustration)

Les victimes

Il n’y a pas eu de victime excepté la personne peut-être malade, décédée dans le campement, au cours de la nuit la plus froide du 26 au 27 février.

Le rapport de gendarmerie mentionne deux personnes grièvement blessées et une cinquantaine d’autres légèrement contusionnées [32]. La presse annonça plus de victimes que le rapport de gendarmerie, une centaine de personnes au moins furent légèrement contusionnées et quatre furent grièvement blessés [33].

D’une manière générale en France, le nombre de blessés n’est pas bien connu, à cette époque on attachait peu d’importance à cette catégorie de victimes contrairement à aujourd’hui.

LES DÉTAILS PAR QUARTIER

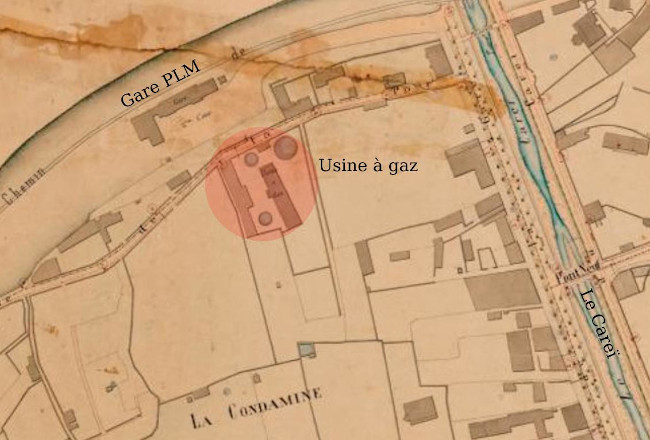

En face la gare du chemin de fer, était située au droit de la rue de la Tour (rue Albert 1er), l’usine à gaz.

L’usine à gaz

Les installations furent endommagée par le tremblement de terre, le gaz servait entre autre à l’éclairage de la ville.

Le matin du séisme M. Bonetto directeur du Gaz aidé de ses ouvriers songea d’abord à sauver sa famille, sa femme, ses enfants qui se trouvaient sous les décombres. Une fois terminé le directeur pensa à son usine. Les dégâts étaient considérables. La cheminée d’usine était restée debout, mais la partie supérieure craquelée, lézardée menaçait ruine. Les fours placés au dessus étaient obstrués, il fallait les déblayer sans cela impossible de fournir du gaz pour la nuit. Il fallait à tout prix déblayer les fours. Mais la cheminée chancelante pouvait à la moindre trépidation, écraser les travailleurs. Bonetto invite alors ses hommes à se mettre à l’œuvre, mais ils craignent tous d’être enfouis sous cette cheminée. C’est le directeur et son fils qui commencèrent le travail, il faut que la ville soit éclairée cette nuit, il se met à l’œuvre, mais son exemple entraîne les autres et pendant que son fils fait la sentinelle pour les prévenir des secousses, ils travaillent tous avec leur Directeur au déblaiement des fours. Deux fois ils furent interrompus par des trépidations, les débris tombent, mais ils ont eu le temps de les éviter. Enfin le travail s’achève et le soir la ville est éclairée [34]. Les éclairages particuliers au gaz ont été supprimés, la ville seule est éclairée et tous les compteurs ont été fermés par crainte d’accident [35].

L’hôtel de la Gare, situé au droit du chemin de la Tour (rue Albert 1er), il devra être entièrement démoli [36].

(Archives Municipales de Menton - plan 1Fi0047)

Quartier du Careï

La vallée du Careï offrait des promenades agréables et un lieu abrité et recherché qui se peuplait chaque année de nouvelles habitations.

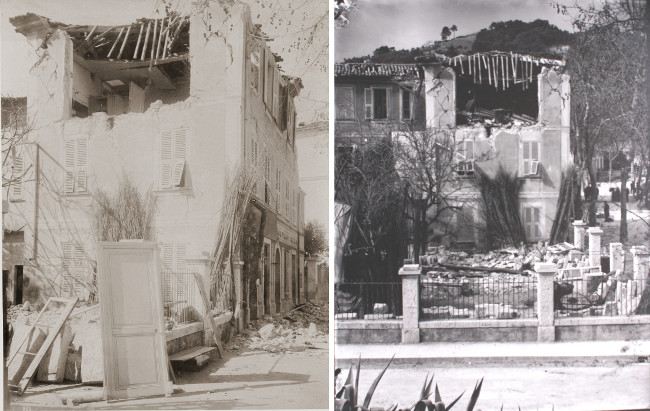

Les dégâts furent ici spectaculaires, sur la digue du Careï, la villa Apohard s’est complètement effondrée. Le haut des murs et le toit sont à terre. Les quelques murailles qui restent debout sont largement lézardées. L’intérieur est également dévasté ; on peut voir tout le premier étage privé de façade et sans cloisons. Dans le secteur, les maisons Molinari, Palméro et Straforelli sont presque entièrement écroulées [37].

La belle avenue de la Gare (avenue de Verdun), longeant la rive droite du Careï, semblait avoir subi un bombardement, aux abords du chemin de fer, aucune maison n’était intacte. La boulangerie viennoise fut fortement endommagée, le toit s’écroula en partie, des plâtras se détachèrent de la façade et des plafonds, le bâtiment fut abandonné par ceux qui l’habitaient. [38].

A l’hôtel du Parc, dès la première secousse les pensionnaires étrangers prirent la fuite, d’après l’avis d’un architecte, les dégâts ont été considérables, Au rez de chaussée et au premier les cloisons et les plafonds ont été endommagés, au troisième le mur ouest, l’angle sud, le mur de refend et l’escalier ont souffert. Il faudra démolir en grande partie le bâtiment. [39].

M. Ardisson marbrier avenue de la Gare a été blessé à la tête et a un bras foulé qui l’empêche de travailler. Sa femme a également été blessée au pied l’empêchant de se chausser. Le plus jeune de leurs enfants a été blessé, le père a dû le retirer de dessous les décombres [40].

En amont de la voie ferrée, sur l’avenue de Sospel, la boucherie Camous, le restaurant national et la maison Géna furent complètement ruinés [41].

(Photo : A. Guesquin collection Didier Moullin)

(Photo : A. Guesquin collection Didier Moullin)

(Capture : à partir de Google maps)

((Photo droite : A. Guesquin collection Didier Moullin))

Quartier Saint-Benoît et rue Partouneaux

On atteignait la rive gauche du Careï par le pont neuf, on accédait en premier sur l’avenue du Careï et au quartier Saint-Benoît qui jouxtait la rue Partouneaux. A cet endroit, il n’est à peu près, aucune maison d’épargnée, toutes sont ou détruites ou assez fortement lézardées pour que leur reconstruction s’impose. Quelques unes se sont complètement écroulées, il n’en reste que quelques pans de murs. La maison du Bazar s’est retrouvée sans toit, de larges fissures se sont produites dans les murs qui manquent en partie. Les plafonds et les cloisons intérieures sont tombés en gros plâtras les uns sur les autres. Le passage fut interdit à cet endroit. [42].

(Photo : A. Guesquin collection Didier Moullin)

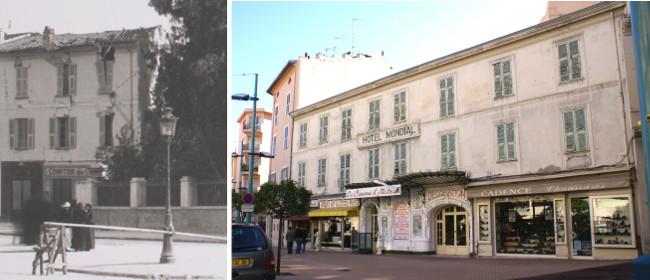

Des lézardes parcourent la rue Partouneaux. Quelques fissures venaient du nord-est, d’autres étaient dirigées en sens contraire. Au sud de cette rue, le château du Louvre a souffert. Des deux tours qui le flanquaient, une a été presque totalement emportée et l’autre a perdu la toiture. A l’intérieur, les cloisons et les plafonds se sont partiellement écroulés. [43].

Dans cette artère, près de huit maisons ont été en partie démolies.

(BNF-Gallica : Le Tremblement de terre de la Riviéra

(Photos : gauche, A. Guesquin, collection Didier Moullin - Droite, André Laurenti)

Dans la rue de Prato, une perpendiculaire au sud-est de la rue Partouneaux, presque toutes les maisons ont subi d’importants dégâts, les murs et les cloisons se sont en partie écroulés.

Sur l’avenue Victor Emmanuel (actuellement Felix Faure), plusieurs habitations, parmi lesquelles celles de Ruve, Jouard et le n°11, sont dévastées. Les balcons sont tombés, les corniches ont été emportées, il en est de même pour l’hôtel de Vienne [44].

A l’angle de la rue Partouneaux et la rue Isola, se trouvait l’hôtel de la poste et du télégraphe, le bâtiment avait quelques années seulement.. Il avait été édifié sur un terrain acheté par la ville en 1884 et qu’elle confia à l’administration des Postes et des télégraphes. Cet immeuble récent a été sérieusement malmené par les secousses. Il a été ébranlé avec une violence inouïe. Tous les murs sont décollés [45] et sillonnés de lézardes qui prennent toute la hauteur de la bâtisse. Les balustres de la terrasse supérieure se sont écroulées ; à l’intérieur, des cloisons se sont effondrées [46].

Selon l’Avenir de Menton, c’est la 3e secousses, celle de 8h30 pourtant beaucoup plus faible que les deux premières, mais qui eut pour triste résultat d’ébranler sérieusement l’hôtel des postes [47].

(Carte postale début du XXe siècle - à droite photo : André Laurenti)

Dans la rue de la République, le centre philharmonique (hôtel de Ville actuel), le deuxième et troisième étages sont en ruines [48].

L’hôtel de Londres est en partie détruit, la villa Achille Biovès a eu la tour coupée par une large crevasse, l’écurie Jelshomino est en ruine. A la place Saint-Roch, la pharmacie Lindewald a été dévastée, les dégâts furent estimés à 3 470 fr. soit environ 14 815 euros [49].

Non loin de là, en face l’hôtel d’Orient, rue de la République, une maison absolument sans toit est dans un tel état de délabrement qu’il a fallu l’abandonner. Les balcons sont brisés et les murs parcourus de fissures [50].

(Collection Didier Moullin)

Quartier du Borrigo

A l’ouest du Careï s’écoule un deuxième cours d’eau celui du Borrigo, cette vallée telle que la décrivit Farina Jacques-François, était merveilleuse partagée par la nature qui en avait versé ses dons avec profusion. Elle aussi se peuplait chaque année de nouvelles habitations. Dans ce lieu, les villas Imberty, Ernestine et Saint-Jean, furent détruites. Beaucoup plus en amont, au chemin des Cabrolles la villa Mélanie, la maison Paulini, la laiterie etc... ont été complètement ruinées [51].

Plus bas sur la route de Nice, (avenue Carnot et avenue de la Madone), les dégâts sont incalculables.

La basse ville et nouveau centre ville

Dans la basse ville, au pied de la vieille ville, on déplore de nombreux dégâts rues du Bastion, du Jonquier, impasse et place du Cap.

Au n°10 de la place du Cap, une mère et ses trois enfants ont été entraînés du 3eme étage au rez de chaussée, par l’effondrement des planchers [52].

A l’époque du tremblement de terre, la Mairie de Menton était située sur la place Nationale (place Georges Clémenceau). L’immeuble de la famille Trenca Monléon accueillit la mairie de 1882 à 1902. Celle-ci fut affectée par les secousses. La presse écrivit qu’elle demeure en fort mauvais état.

Le tableau de M. Bethune représentant le vallon Saint-Louis a été gravement endommagé.

La salle du conseil subira quelques modifications dans son aménagement. A l’occasion de sa restauration, la partie de l’enceinte réservée au public a été sensiblement amoindrie [53].

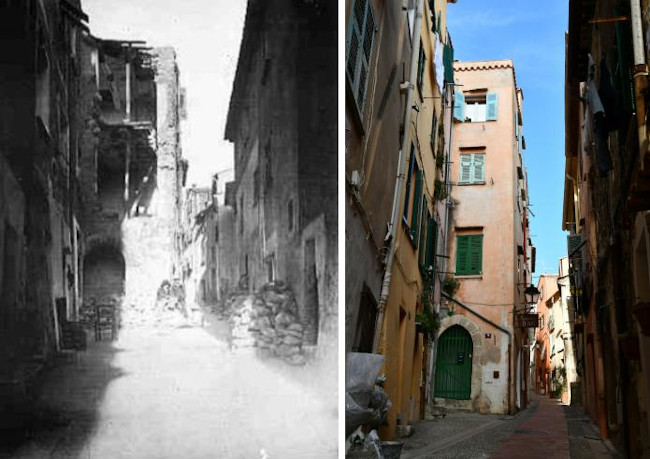

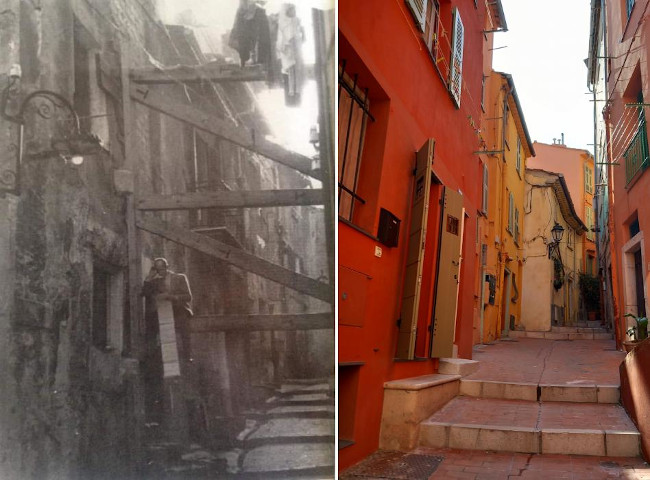

Le bourg médiéval

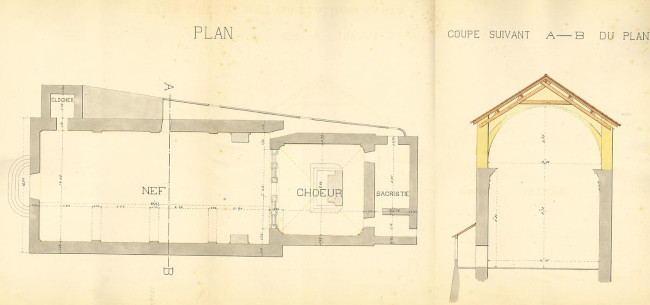

Dans le vieux Menton, se sont les édifices religieux qui ont le plus souffert.

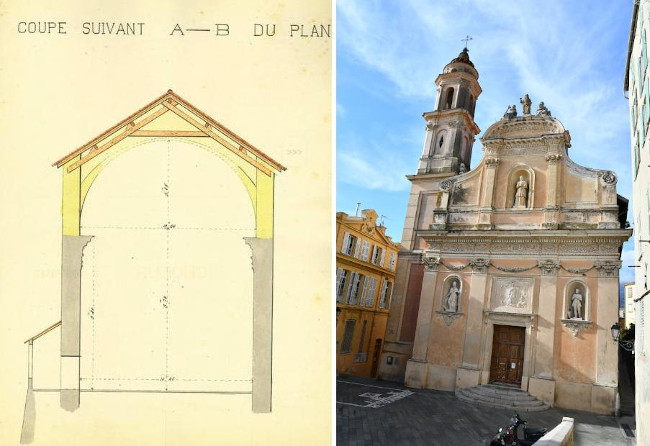

Sur la place de la Conception (actuellement parvis Saint-Michel), l’église de la Conception a énormément souffert. Les 4 murs se sont écartés principalement les faces Est et Ouest qui se sont arrachées des faces latérales sur une grande hauteur. L’écartement des murs latéraux a été assez violent pour causer la chute de la grande voûte à peu près jusqu’à la naissance. Tous les tirants de fer ont cédé et se sont rompus net. Flanqué sur la façade sud le Campanile a seulement souffert aux arcs [54].

(Source : Archives Municipales de Menton)

(Coupe : Archives Municipales de Menton - photo : A. Laurenti)

Juste à côté, sur la même place, l’arche de l’église Saint-Michel (actuelle basilique Saint-Michel, s’est en partie effondrée juste au moment où le prêtre venait d’officier et les fidèles de partir. Toute la partie de la voûte qui se trouvait au-dessus du maître autel, s’est écroulée au moment où M. l’abbé Rocca terminait la messe, il n’y a pas eu de victime [55].

(Fac-similé d’une aquarelle : Le Monde Illustré du 5 mars 1887 - Photo : André Laurenti)

(Photos : gauche collection Didier Moullin, droite André Laurenti)

(Photo de gauche : source inconnue - photo droite : A. Laurenti)

Au-dessus de la vieille ville, le cimetière, situé sur une butte de grès surplombant la mer, le tremblement de terre a renversé des croix, des pierres tombales, des statues et a provoqué l’effondrement de nombreux monuments mortuaires [56].

La chapelle russe du cimetière, une petite merveille d’architecture construite par Touranoff, ne tient presque plus debout, il en est de même d’un certain nombre de grands tombeaux de famille [57].

La caserne de chasseurs à pied a dû être évacuée. Il en est de même pour la perception et le bureau des domaines [58].

Quant à la mairie, elle demeure en fort mauvais état [59].

Quartier Garavan

L’hôpital donnant sur la baie de Garavan a peu souffert. Il est rempli de malades dont quelques uns ont été hospitalisés après la catastrophe [60].

Dans ce quartier établi sur des roches calcaires, les dégâts sont moins importants. Sur le quai de Garavan l’Hôtel des Anglais a eu les tuiles faîtières et les têtes de cheminées de tombées la toiture a été endommagée. Par ailleurs, les villas Fantaisie, Faraldo, Saint-Jacques ont eu les plafonds, les murs, les cloisons d’endommagés avec une amplification des désordres dans les étages supérieurs [61].

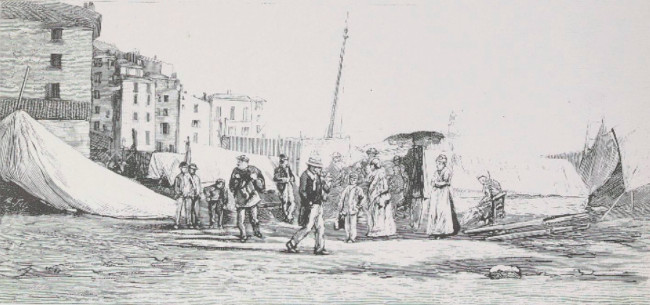

Le port

Une partie du port a été comblée par la grande quantité de gravats provenant des maisons démolies [62].

Monastère de l’Annonciade

Le Monastère de l’Annonciade est situé sur le point le plus élevé d’une colline au nord-ouest de la ville entre la vallée du Borrigo à l’ouest et celle du Careï à l’est.

Comme tous les édifices dédiés au culte, l’église de l’Annonciade a été fortement endommagée. Il en est de même avec le monastère, le toit s’est écroulé en divers endroits, les murs se sont lézardés ou affaissés, les cloisons à terre, les chambres et les couloirs ne sont remplis que des plâtras qu’on heurte à chaque pas ; dans le sanctuaire derrière l’autel la charpente et une partie de la toiture se sont effondrés brisant les stalles des pères capucins et brisant la pierre tombale recouvrant la crypte qui se trouve au centre de la nef de la chapelle, découvrant aux yeux des fidèles les cercueils qui renferment les dépouilles mortelles des ancêtres de M. de Monleon, famille dont l’origine remonte au temps des croisades [63].

Effets divers

Dans les rues, de nombreuses conduites d’eau et de gaz ont été endommagées, malgré tout l’eau ne ferra pas défaut [64].

Un peu partout dans les campagnes de nombreux bassins ont été endommagés avec la perte d’eau qui permettait l’arrosage des cultures [65].

M. Buscio Antoine déclara que sur la propriété attenante au quartier Guglione (non identifié), des blocs de pierres qui se sont détachés du haut de la colline, roulèrent rapidement au centre et à travers les propriétés cultivées détruisant plus de 20 murs en pierre sèche et arrachant les oliviers, les citronniers et d’autres ébranchés [66].

Des milliers de personnes en pèlerinage à Laghet

Malgré les nombreux dégâts, absolument personne n’a perdu la vie, la providence a fait pour Menton un miracle. La presse écrira nous adressons à Dieu l’expression de notre sincère reconnaissance (...) [67].

Le mardi 7 juin 1887, un pèlerinage à Laghet se prépare. Bien avant l’heure, dans la ville de Menton s’est effervescence, un va et vient inaccoutumé d’une foule de personnes de tout âge, de toute condition s’anime. Au moins 2000 personnes se trouvent là, réunies avec 120 fidèles venus du village voisin de Castellar, ils sont accompagnés de leur curé. Toutes ces personnes vont accomplir un pèlerinage pour remercier la Bonne Mère de la protection qu’elle a bien voulu leur accorder lors du tremblement de terre du 23 février, lequel s’il fit beaucoup de dégâts matériels, épargna cependant la vie des gens.

Quelques heures plus tard, tout ce monde qui soit à pied, soit en voiture se retrouvent un peu au-delà de la Turbie, au pied de la croix qui se trouve à la bifurcation de la route nationale.

A 8h00, les pèlerins entrent dans le sanctuaire de Laghet. Le Révèrent Père Constantin supérieur des Carmes de Laghet, monte à l’autel et témoigne publiquement de sa satisfaction pour la piété qui a présidé les cérémonies. Il espère que ce premier pèlerinage ne sera que le prélude d’autres qui suivront à l’avenir. Il affirme que d’après les annales du sanctuaire, Menton ne s’était pas rendu officiellement à Laghet depuis 150 ans [68].

Des malades évacués dans le département du Var

Durant la période des hivernants, seize médecins exerçaient à Menton, et seulement quatre durant le restant de l’année [69].

Au moment du séisme, la colonie d’hivernants comptait de nombreux malades. Vu l’ampleur des dégâts, ils n’étaient pas aptes à dormir à l’extérieur dans le froid. Ils furent évacués vers d’autres stations hivernales du Var. Deux docteurs qui soignaient à Menton une quarantaine de malades, en installeront une partie dans un ancien pensionnat de jeunes filles à Valescure dans le département du Var [70].

Ce bâtiment implanté parmi les somptueuses villas de la Belle Époque, existe toujours, dix ans après le séisme il fut transformé en établissement thermal, puis en hôtel en 1894, c’est aujourd’hui un centre de vacances de la SNCF.

(Photo : André Laurenti)

LES OBSERVATIONS DES SAVANTS

Les remarques de Giuseppe Mercalli

Giuseppe Mercalli et le géologue Taramelli ont été missionnés par le gouvernement italien, ils ont rédigé une monographie qui représente une mine d’informations sur les effets de ce séisme. Au cours de cette mission ils feront un passage à Menton. A partir des témoignages, Mercalli notera que dans cette ville il n’y a pas eu de victimes, mais des dégâts immenses, environ 155 maisons sont restées inhabitables, et beaucoup ont dû être démolies immédiatement en totalité ou en grande partie ; rares étaient ceux qui n’avaient pas subi de dommages importants.

Nous avons remarqué qu’en général, les maisons les plus endommagées étaient isolées, c’est -à -dire

qu’elles étaient séparées les unes des autres au moins par un jardin [71].

Tsunami

Comme un peu partout sur la Riviera italienne, des mouvements de mer ont été observés. A Menton la mer a subi un retrait ; les marins des ports l’évaluent à 1,50 m [72]. Un capitaine américain qui se trouvait sur le pont de son navire ancré dans le port, raconte qu’au moment de la catastrophe, son bâtiment a subi un mouvement de descente : le niveau de la mer s’est abaissé de deux pieds (60 cm environ), puis est remonté immédiatement [73].

A propos du mouvement de mer observé, le journal l’Avenir de Menton publia une lettre du docteur Henry Bennett, il écrit ceci : La vague du tremblement de terre semble venir partout se briser sur les rochers comme à Garavan elle entra dans les vallées comme dans celles du Careï et du Borrigo [74]. Aucun dommage particulier n’a été rapporté.

Effondrement temporaire du tourisme

Dans les villes du littoral, la saison des hivernants durait de nombreux mois, elle débutait en octobre voire même septembre et se prolongeait jusqu’à Pâques. Le séisme est survenu en plein milieu de cette période, provoquant la fuite de milliers d’étrangers. Une telle situation a impacté l’économie principalement de Menton, un peu moins pour Nice, provoquant un effondrement temporaire du tourisme et bien sûr un frein à cette période d’essor. A Menton, jusqu’en octobre au moins, la situation fut difficile pour les hôtels, il est vrai qu’un séisme n’est pas la meilleure des publicités. Après le séisme, la population était retombée à neuf milles âmes (2 000 personnes en moins). Menton finit par panser les plaies, tout repartira très vite, la presse publiera en octobre 1887, une longue liste d’hivernants avec leur répartition dans les hôtels.

La petite note positive du séisme

Lors de la fuite des hivernants, certains ont décidé malgré tout, de prolonger leur séjour sur le littoral. Cette catégorie de personne d’une classe sociale privilégiée ,n’ira pas bien loin. Ils choisiront à partir de Cannes, des endroits plus sûr. Beaucoup descendirent à Saint-Raphaël, ce qui permit à cette ville de sortir de l’ombre. De plus les terrains étant moins cher que sur la Riviera, c’est ainsi que le tremblement de terre marquera le début de l’essor de Saint-Raphaël [75]

REMERCIEMENTS

A la direction et au personnel des Archives Départementales des Alpes-Maritimes

A la directrice et au personnel des Archives Municipales de Menton

A la responsable des Archives de la CAVEM

A Didier Moullin pour les photos illustrant les effets du tremblement de terre

[1] Naissance du tourisme et des palaces « quand menton recevait l’Europe » (1860-1914) Jean-Claude Volpi

[2] Baussan Françoise : Naissance et devenir d’une station climatique - Site de Région Sud : https://dossiersinventaire.maregionsud.fr/dossier/station-balneaire/1a41f21f-24a6-41b7-a0bf-39944fd27e21

[3] Baussan Françoise : Naissance et devenir d’une station climatique - Site de Région Sud : https://dossiersinventaire.maregionsud.fr/dossier/station-balneaire/1a41f21f-24a6-41b7-a0bf-39944fd27e21

[4] HERON D. : publication d’une note – revue scientifique la Nature – p. 253 à 254 - année 1887

[5] L’Éclaireur du Littoral du 24 février 1887 - Archives Départementales des Alpes-Maritimes

[6] L’Avenir de Menton du dimanche 6 mars 1887 – Archives Municipales de Menton

[7] HERON D. : publication d’une note – revue scientifique la Nature – p. 253 à 254 - année 1887

[8] L’Avenir de Menton du dimanche 6 mars 1887 – Archives Municipales de Menton

[9] Le Petit Niçois : Extrait du journal du 25 février 1887 - Arch. Dép. des Alpes-Maritimes

[10] Le Petit Journal du 25 février 1887 - BNF Gallica

[11] L’Éclaireur du Littoral : Extrait du journal du 25 février 1887 - Arch. Dép. des Alpes-Maritimes

[12] Le Combattant : vigie mentonnaise du 23 octobre 1887 - Gallica BNF

[13] La République Illustrée du samedi 19 mars 1887 BNF Gallica

[14] Le journal de Menton du mercredi 16 mars 1887 - Archives Municipales de Menton

[15] Le journal de Monaco du mardi 1er mars 1887

[16] Le journal de Menton du mercredi 16 mars 1887 - Archives Municipales de Menton

[17] L’Éclaireur du Littoral du 1er mars 1887 - Fonds Louis Cappatti pro 139 - Bibliothèque des Chevaliers de Cessole – Musée Masséna Nice

[18] L’Éclaireur du Littoral : Extrait du journal du 24 février 1887 - Arch. Dép. des Alpes-Maritimes

[19] Le Petit Niçois du 27 février 1887 - Arch. Dép. des Alpes-Maritimes

[20] Cauvin Yvose : Entreprise spécialisée dans la production de toiles imperméables, cette société était en pleine expansion et possédait de nombreuses succursales en France

[21] Délibération du 17 mars 1887 - 1D24 - Archives Municipales de Menton

[22] Le Journal de Menton du mercredi 16 mars 1887 - Archives Municipales de Menton

[23] L’Avenir de Menton du 6 mars 1887 – Archives Municipales de Menton

[24] L’Éclaireur du Littoral : Extrait du journal du 1er mars 1887 - Arch. Dép. des Alpes-Maritimes

[25] Le Petit Niçois : Extrait du journal du 24 février 1887 - Arch. Dép. des Alpes-Maritimes

[26] L’Éclaireur du Littoral du 1er mars 1887 - Arch. Dép. des Alpes-Maritimes

[27] Le Combattant Vigie Mentonnaise du 24 avril 1887 – Archives Municipales de Menton

[28] L’Éclaireur du Littoral : Extrait du journal du 1er mars 1887 - Arch. Dép. des Alpes-Maritimes

[29] L’Avenir de Menton du 17 mars 1887 - Archives Municipales de Menton

[30] Dossier pédagogique sur le tremblement de terre de 1887 réalisé par les Archives Départementales des Alpes-Maritimes

[31] Etat des dégâts causés par le tremblement de terre de 1887 dans le département des Alpes-Maritimes - réf 1M982 – Archives Départementales des Alpes-Maritimes

[32] Dossier pédagogique sur le tremblement de terre de 1887 réalisé par les Archives Départementales des Alpes-Maritimes

[33] L’Éclaireur du 24 février 1887 - Archives Départementales des Alpes-Maritimes

[34] Le Combattant : vigie mentonnaise du 24 mai 1887 – Gallica BNF

[35] L’Éclaireur du Littoral : Extrait du journal du 24 février 1887 - Arch. Dép. des Alpes-Maritimes

[36] Série U2 bis dossier D - Archives Municipales de Menton

[37] Le Phare du Littoral : Extrait du journal du 24 février 1887 n°5809 24ème année Fonds Louis Cappatti pro 139. (Bibliothèque des Chevaliers de Cessole – Musée Masséna Nice

[38] Le Phare du Littoral : Extrait du journal du 24 février 1887 n°5809 24ème année Fonds Louis Cappatti pro 139 - Bibliothèque des Chevaliers de Cessole – Musée Masséna Nice

[39] Série U2 bis dossier D - Archives Municipales de Menton

[40] Série U2 bis dossier D - Archives Municipales de Menton

[41] Le Petit Niçois : Extrait du journal du 4 mars 1887 - Arch. Dép. des Alpes-Maritimes

[42] Le Phare du Littoral : Extrait du journal du 24 février 1887 n°5809 24ème année Fonds Louis Cappatti pro 139 - Bibliothèque des Chevaliers de Cessole – Musée Masséna Nice

[43] Le Phare du Littoral : Extrait du journal du 24 février 1887 n°5809 24ème année Fonds Louis Cappatti pro 139 - Bibliothèque des Chevaliers de Cessole – Musée Masséna Nice

[44] Le Phare du Littoral : Extrait du journal du 24 février 1887 n°5809 24ème année Fonds Louis Cappatti pro 139 - Bibliothèque des Chevaliers de Cessole – Musée Masséna Nice

[45] Le Petit Niçois : extrait du journal du 05 mars 1887 - Arch. Dép. des Alpes-Maritimes

[46] Le Phare du Littoral : Extrait du journal du 24 février 1887 -Archives Départementales des Alpes-Maritimes

[47] L’Avenir de Menton du dimanche 6 mars 1887 - Archives Départementales des Alpes-Maritimes

[48] Le Petit Niçois : extrait du journal du 05 mars 1887 - Arch. Dép. des Alpes-Maritimes

[49] Série U2 bis dossier L - Archives Municipales de Menton

[50] Le Phare du Littoral : Extrait du journal du 24 février 1887 n°5809 24ème année Fonds Louis Cappatti pro 139 - Bibliothèque des Chevaliers de Cessole – Musée Masséna Nice

[51] Le Petit Niçois : extrait du journal du 05 mars 1887 - Arch. Dép. des Alpes-Maritimes

[52] Série U2 bis dossier C - Archives Municipales de Menton

[53] Le Journal de Menton du mardi 24 mai 1887 - Archives Départementales des Alpes-Maritimes

[54] Série U2 bis dossier C - Archives Municipales de Menton

[55] Le Petit Niçois : Extrait du journal du 4 mars 1887 - Arch. Dép. des Alpes-Maritimes

[56] TARAMELLI T. et MERCALLI G. "Il terremoto Ligure del 23 febbraio 1887" - Parte IV - Volume VIII - Roma 1888 - Biblioteca Istituto Geologia Universita di Genova

[57] Le Petit Niçois : Extrait du journal du 4 mars 1887 - Arch. Dép. des Alpes-Maritimes

[58] Le Petit Niçois : extrait du journal du 24 février 1887 - Arch. Dép. des Alpes-Maritimes

[59] L’Eclaireur du Littoral : Extrait du journal du 24 février 1887 - Arch. Dép. des Alpes-Maritimes

[60] L’Eclaireur du Littoral : Extrait du journal du 26 février 1887 - Arch. Dép. des Alpes-Maritimes

[61] Série U2 bis dossier C - Archives Municipales de Menton

[62] Le Combattant : Vigie mentonnaise du 28 août 1887 – BNF Gallica

[63] Le Combattant : Vigie mentonnaise du dimanche 24 avril 1887 – BNF Gallica

[64] Le Petit Provençal du 26 février 1887 - Retronews BNF

[65] Série U2 bis dossier C - Archives Municipales de Menton

[66] Série U2 bis dossier C - Archives Municipales de Menton

[67] L’Avenir de Menton du dimanche 6 mars 1887 - Archives Départementales des Alpes-Maritimes

[68] Le Combattant : vigie mentonnaise du 19 juin 1887 – Gallica BNF

[69] L’Avenir de Menton du dimanche 6 mars 1887 - Archives Départementales des Alpes-Maritimes

[70] Le Petit Var du vendredi 4 mars 1887 - Archives Départementales du Var

[71] TARAMELLI T. et MERCALLI G. "Il terremoto Ligure del 23 febbraio 1887" - Parte IV - Volume VIII - Roma 1888 - Biblioteca Istituto Geologia Universita di Genova

[72] Daremberg G. Revue scientifique - 1er semestre 1887

[73] LITTORAL ILLUSTRE : Extrait du journal du 4 mars 1887 (Archives Départementales Des Alpes-Maritimes

[74] L’Avenir de Menton du 17 mars 1887 - Archives Municipales de Menton

[75] Payen Faucher Marie-Eve - Saint-Raphaël son patrimoine culturel et religieux

Commentaires